فيما يلي مراجعة نقدية لبعض مخرجات محمد شمس، على خلفية ما وقع خلال وبعد المناظرة بين متطفلين على العلوم، محمد شمس، وعلاء المهدوي، واحد ينتسب لأهل السنة، والثاني ينتسب إلى التشيع، وقد جاء في لسان العرب: رجل هتر؛ لا يبالي ما قيل فيه ولا ما قيل له. فكذلك محمد شمس، رجل ينظر في الهتر حتى إذا رآه اتسع لأقصى لوازمه، احتكر وصفه على نفسه، فلا علم بالمقالات، ولا وعلم بما يقول، ولا علم بما يقال له.

محمد شمس، عندما يرمي غيره بدائه ومصابه

عُهِد من محمد شمس سلوك طفولي مع خصومٍ له، فعند أول نقاش يعرِّض برقة دينهم قائلا (هؤلاء مدجنة) على أنه قد جاء في معجم العربية المعاصر “أدجَن الحيوانَ: جعله راضيًا أليفا” 1 أي أنهم راضون أليفون مع خصومهم في العقائد، مثل أئمة الأشعرية، فكيف كانت نسبته هو إلى التدجين في المناظرة؟ لقد ظهرت من محمد شمس رقة دين قل نظيرها أمام من ينسب الإله إلى العبث، وفي حين كان الشيعي يقول له (وربكم يمسك الأرض كما يمسك الطفل كرة الطين)، كان يقابله محمد شمس بابتسامة عريضة، وفي مرة قال له (كم من علاء عندنا؟ خله يتدلل).

وعندما حاول علاء السخرية من محمد شمس، قال له محمد شمس بنبرة حادة “أنا لم أسخر منك يا علاء فلا تستعمل معي هذا الأسلوب” فاختفت ضحكته العريضة هنا، وبقيت هناك.

فمن صار إلى التدجين بهذا من منظور شخص يتابع بحياد؟ والرجل يوزع بطاقات السنة والبدعة، الأمر الذي يذكرنا بصنيع ربيع المدخلي كلما تعرض له ناقد، فجعل محمد شمس كل ناقد تعرض له بعد المناظرة بأنه أساء لموقف أهل السنة وأضعفه، بأنه ينصر الرافضة على “أتباع السلف”، وكذلك الحال كان مع ربيع قديما.

على أن عبارة “أتباع السلف” يطلقها على نفسه بكل أريحية، وهو القائل بأن الهروي لو توبع في معتقده كان التابع سلفيا سنيًا، فما مفهوم (السلف) لدى محمد شمس؟ وكيف يُدخل ضمن أئمتهم، شخصيات مثل الهروي بكل ثقلها من دون تفصيل، بل ويكتب مرة:

فهو يجعل الهروي ضمن قائمة، يعلوها أحمد، ومالك، والبخاري ومسلم وأبو هريرة، بل وابن تيمية، ويقول: “المدجنة نسبوا الهروي إلى الحلول وهذا كفر” ثم يقول عن غيرهم “نسبوا ابن تيمية إلى التشدد” فهو يعتبر أن أحكام ابن تيمية غير متشددة، وبهذه البدائية يسحب وصف (التدجين) على ابن تيمية ولا يستوعب أن ابن تيمية هو الذي نسب الهروي إلى الحلول فقال: “قد وقع في ذلك (الحلول الخاص) طائفة من الصوفية، حتى صاحب منازل السائرين في توحيده المذكور في آخر المنازل في مثل هذا الحلول، ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا” 2

ولا يختار محمد شمس المباحثة في الهروي، ولا المناظرة فيه، ولا نقاش أقواله، بل يرى مندوحة في التزوير الاعلامي لعله يجاري بذلك عقولا بسيطة تتابع وتصفق له على كل خيبة، فيرمي خصومه بالمدجنة تارة، وينزوي تحت لواء التدجين بنصرة (إمامة) و(سلفية) رجل تشهد كتبه، وتحليلات ابن تيمية، بأنه كان من أهل الحلول الخاص، والجبر المحض، والتجهم الغالي في باب القدر. فهذا مفهوم (السلف) عنده.

وعند قول الهروي: “توحيده إياه توحيده” 3 مريدا أن العبد من أهل الصفوة متوحّد مع الإله، قال ابن تيمية: “والنصارى مع كثرتهم يقولون: إن المسيح هو الله. وفي المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت، حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون هذا نهاية التحقيق والتوحيد، وهو أن يكون الموحِّدُ هو الموحَّدُ” 4

فهلا راجع محمد شمس دروسا في الاعتقاد، وهو المدعي على نفسه أنه لا يرفع بمخالف في ذات الله رأسا؟ فكيف تحول الهروي على كل ما احتواه من حلول وجبر وتجهم ووصف للتوحيد بتوحيد (العوام) إلى إمام من أئمة أهل السنة، يتبعهم من يطلق على خصومه لفظ التدجين مريدا أنهم يعيشون جو الألفة والرضا مع بدع من ابتدع في التوحيد ما يُنكر سنةً؟ فهذا محمد شمس يعيش جو الألفة والتدجين مع شخصيات أساءت لمقام الباري، باعتقاد حلول ذات الخالق في ذات المخلوق عند درجة من درجات الصفوة!

وفي حين يحاور محمد شمس الشيعة بأن خصومه ممن ينتسب للسنة الذين تعرضوا له بالنقد، بأنهم يشتركون مع الشيعة في الكثير، فهو لا يفصِّل، ويتصور أن كل من رد عليه في غلطٍ، يعني بالضرورة انتصارا لأحد أئمة الأشعرية، وهذه دعاية ترهيب لغيره.

وفي حين يقول محمد شمس “أئمة المدجنة موافقون للرافضة” ينسى أن أحد أئمته الكبار، وهو أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، قد قال فيه ابن تيمية “حتى صاحب منازل السائرين في توحيده المذكور… وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة، ما قالته النصارى في المسيح والشيعة في أئمتها” 5

فعلى من تنقلب الحجة حينئذ، وأحد الأئمة الكبار لدى محمد شمس، ممن دافع عليه مرارا، في صوتيات، ومقالات، ومقاطع، واصفا إياه بالإمام، قائلا على أن من اعتقد ما في كتبه: من أهل السنة والجماعة، يقول بحلول الله في صفوة الناس كما تقول الرافضة بحلول الله في الأئمة الاثناعشر. وبهذا قد وافق محمد شمس نظيره المهدوي فيما وافق فيه إمامُه نظير إمامِه الهروي؛ الثناء العطِرُ والتدجين مع من يرى حلول الله في خلقه.

محمد شمس، مقتديًا بالأشعرية قائلا بالجبر

بعد المناظرة، التي جرت بينه وبين المهدوي، تعرض كثيرون لمحمد شمس بالنقد، وكان مما أظهره من عقائده المحدثة، على خلاف مذهب أهل السنة، قوله أن “الله سبحانه وتعالى نحن كلنا ملكه، فلو أنه عذبنا فهو غير ظالم لنا، لأن الملك يتصرف بملكه كيف يشاء“

فهو تجاوز تقرير معتقد الجهمية في القدر، ونصرة مذهب الجبر، الذي طورته الأشعرية، ولم يكن واقعا في غلط في التعبير، بل دعم لاحقا هذا المذهب واستدل له بأحاديث، وآثار، فهو يعتقد بحق ما رمى إليه من قوله “الله ملك، والملك يتصرف بملكه كيف يشاء” معرفا الظلم بأنه: “التصرف في ملك الغير”.

عندما يغيِّر محمد شمس عقيدته ومنهجه

وعادة ابتذال العلوم أن تنتج مثل هؤلاء، كأن ترى رجلا يرى كفر الأشعرية وعدم إمامتهم، ثم يأتي بأخص أقوالهم واستدلالاتهم في القدر، ليبثها كما هي، وقد كتب محمد شمس قديما في مقال له بعنوان (عقيدتي ومنهجي) قائلا “ولا أخوص في القدر” كما في الصورة.

فهو لا يخوص في القدر في عقيدته ومنهجه القدمين، وما إن تتسع عليه بوتقة الشهرة، لا يترك سؤالا بدون جواب، فلا يعرف مقولة (لا أدري) وبمجرد أن سأله شخص عن القدر، خاض فيه، وردد نفس المحتوى الجهمي، وقد طرح الرازي قديما “أنه تعالى لو عذب البريء عن الذنب بأشد العذاب لم يكن ظلما، بل كان عادلا، لأن الظلم تصرف في ملك الغير، وهو تعالى إنما يتصرف في ملك نفسه فاستحال كونه ظالما” 6

فكيف ينتدب مثل هذا للرد على الأشعرية، وهو أجنبي عن بدايات المعرفة، ومسألة الجبر التي يتعلق بها تعريف الظلم بهذه الصيغة، مبثوثة في بدايات العلوم، والطريف غشُّ عبد الله الخليفي للمسلمين بتقديم شخصٍ عقيدته بهذا الاهتراء قائلا “الشيخ محمد” ولكن ضريبة الحِلفِ بين شيوخ السوشل ميديا هؤلاء، أولى من ضريبة المعتقد ونصرة السنة التي جعلوها عنوانًا لنشاطهم ضد خصوم آخرين.

وبالعود إلى أبي الحسن الأشعري، يكشف محمد شمس عن سلفه الحقيقي في مسائل القدر، يقول الأشعري في سياق نفيه التعليل أن الله “عز وجل ملك لجميع ذلك فهو غير محتاج في فعله إلى تمليك غيره له ذلك، حتى يكون جائرا فيه قبل تملكه، بل هو تعالى في فعل جميع ذلك عادل وله مالك يفعل ما يشاء” 7

وهو مذهب الغزالي لاحقا “أن لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب لاحق خلافا للمعتزلة لأنه متصرف في ملكه ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه والظلم هو عبارة عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما” 8

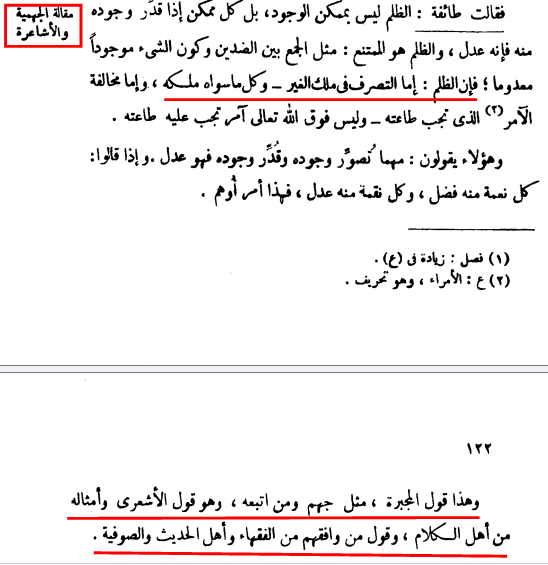

ومحمد شمس ومن حوله، يطلقون لفظ “الجهمي” على من خالف في مسألة عقدية واحدة إلى مذهب جهم، ودعا له، وناصره، واحتج له، واعتبار الظلم تصرفا في ملك الغير عندما علق عليه ابن تيمية، قال:

“وقالت الجهمية: الظلم في حقه هو ما يمتنع وجوده، فأما كل ما يمكن وجوده فليس بظلم فإن الظلم إما مخالفة أمر من تجب طاعته، وإما التصرف في ملك الغير بغير […] إنما يتصرف في ملكه، فكل ما يمكن فليس بظلم” 9

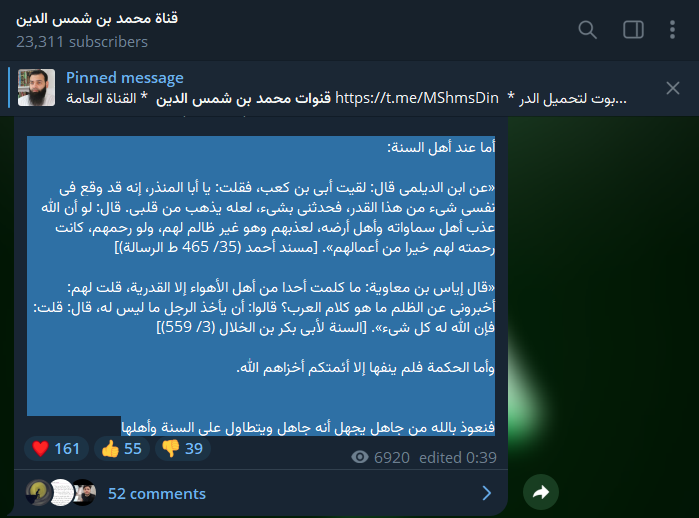

والطريف أن محمد شمس يقول لمن خالفه في هذا “فنعوذ بالله من جاهل يجهل أنه جاهل يتطاول على السنة وأهلها” وقد صدق، يتعوذ بالله من نفسه، ثم يقلب تطاول من رد عليه نصرتَه لمذهبِ الجهمية في القدر، إلى تطاول على السنة وأهلها وعلى السلف، ممارسا حججا خطابية إعلامية ليؤكد كل مرة أنه الممثل الحصري لأهل السنة، فالنسبة لأهل السنة تكون علمية من حيث الأصل، لا إعلامية.

حكاية ابن تيمية لمذهب الجهمية في القدر، المذهب الذي دعا إليه محمد شمس

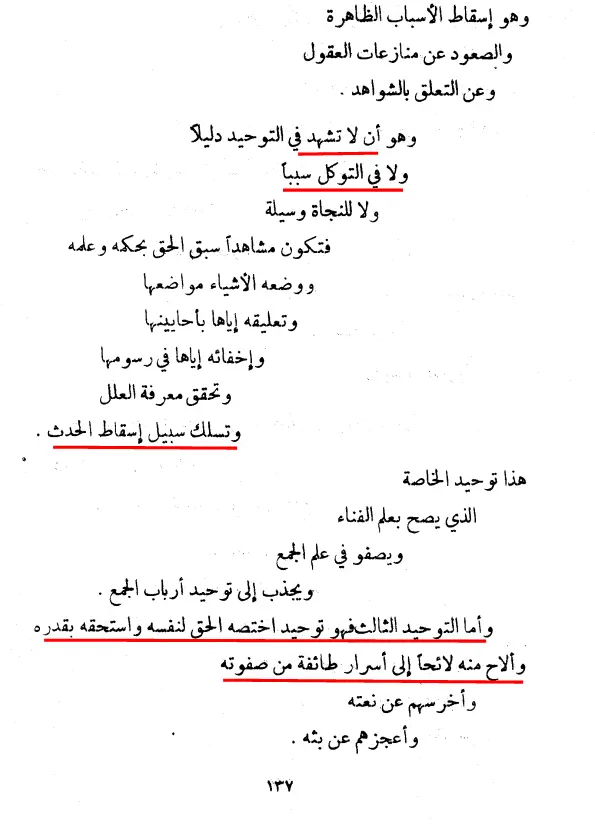

ويغلب على الظن أن محمد شمس يقرر مذهب الجبرية تبعا لما قرأه لأحد أئمته، وهو أبو اسماعيل الهروي الأنصاري، في منازل السائرين، وهو القائل “وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، والصعود عن منازعات العقول، وعن التعلق بالشواهد. وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا […] هذا توحيد الخاصة، الذي يصلح بعلم الفناء” 10 ومحمد شمس ينصح بمنازل السائرين، ويروج له، كما في المقطع:

والهروي يرى أن مقاما من مقامات التوحيد، يسقط فيه العبد الأسباب، ولا يشهد في التوكل سببا، فإن الإله مالك كل شيء، وبما أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، فليس هنالك ما يدعو إلى التسبب، واعتبار الأسباب، بل لا واسطة في حصول مراد الله، والبشر مسيرون لا خيار لهم من جهة الإرادة.

ولذلك قال ابن القيم في سياق التعليق على قول الهروي “والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية، أتباع جهم بن صفوان في الجبر، فإنه (أي الهروي) كان غاليا فيه، وعندهم أن الله لم يخلق شيئا بسبب، ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر، فليس في النار قوة الإحراق، ولا في السم قوة الإهلاك” 11

تفكيك حجة محمد شمس في تقويته مذهب الجبرية

وعندما أنكر بعضهم على محمد شمس، احتج لقول الجبرية برواية في مسند أحمد عن ابن الديلمي، ورواية في السنة لأبي بكر الخلال عن إياس ابن معاوية، وجعل هذا المذهب هو مذهب أهل السنة. ومحمد شمس يذكّر بمناسبة، وبدون مناسبة، أنه زعيم تيار أهل السنة في السوشل ميديا، وهذا يلحظه كل متتبع لكلامه، يقول رأيه ثم يقول “عندنا نحن أهل السنة”.

والملك لا يؤكد كل حين على أنه الملك، فهو بذلك يؤكد شكا يؤرقه بنسبته إلى ما يدعي ملكيته، فكذلك كان، صادر محمد شمس ملكية أهل السنة طويلا، حتى صار إلى الحال التي جعل فيها مقالات الجهمية، من مقالات أهل السنة والسلف، وهو بهذا لا ينسب الخطأ لنفسه فحسب، بل يجعل قوله قول أهل السنة، وأهل السنة عنده أهل الحق وبهم يتضح مراد الله ورسوله مما جاء في الوحي، وبهذا يجعل قوله هو وسوء فهمه هو، منتسبا بشكل مباشر إلى الله ورسوله، جاعلا (أهل السنة) وسيطا في ذلك، ولم يعان بحث أثر واحد في القضية، وهكذا يجدد كل يوم دينا كلما خاض في جدل.

ومحمد شمس يظن أن مجرد النقل من كتب السنة للأثرين كافيا في إثبات مطلوبه، فيتوقع أن مجرد الحكاية لأثر يعفيه عن مسؤولية البحث والتنقيب والحفر في خلفيته واختبار بُعده ومؤدى الاتساق معه، فيكون على نفس الخندق مع من يعتقد كفرهم في نفس المسألة التي وافقهم فيها وكفرهم لأجلها، فظن بذلك أنه بمعزل عن حقيقة قولهم.

عن رواية ابن الديلمي

أما رواية ابن الديلمي فلم ينقل محمد شمس السند كاملا، واكتفى بذكر ابن الديلمي، لأن في بقية السند من لم يكن يقيم الحديث، والسند كاملا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِي. قَالَ: “لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ، كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ.

وأَبُو سِنَانٍ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قال فيه أحمد بن حنبل : رجل صالح ولم يكن يقيم الحديث، ومرة: ليس بقوي في الحديث، وقال النسائي : ليس به بأس. وقال أحمد بن صالح الجيلي: صدوق له أوهام. وقد تفرد بهذا الاسناد عن أبيّ بن كعب، وأحمد يروي في المسند من دون اشتراط الصحيح، فقد روى فيه عمن ذكر في غيره أنه منكر الحديث، فكيف بمن لا يقيم حديثا، وله أوهام. وتعمُّد حذف السند لأن فيه رجلا ليس بالقوي في الحديث ولم يكن يقيم حديثا، وكانت له أوهام، ليس من فعل الرجال الأذكياء.

عن رواية إياس بن معاوية

أما الرواية التي جاء بها عن إياس بن معاوية، فهذا يكشف أنه صحفي في تلقي الآثار، وقد جاءت الرواية في السنة لأبي بكر الخلال، قال “أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا حبيب بن الشهيد، قال: قال إياس بن معاوية: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء إلا القدرية، قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو كلام العرب؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له، قال: قلت: فإن الله له كل شيء”12

محمد شمس لم يكن يفهم من كلام إياس، أنه يأتي على سبيل إلزام القدرية بمقدمة مقالتهم، بل قعّد على ما فهمه من كلام إياس بن معاوية نفس مقالة الأشعرية. ولكن البحث العلمي يرينا أن إياس لم يكن يعتقد صحة مفهوم الظلم لدى القدرية، وهذا ما توضحه رواية عبد الله بن أحمد:

“حدثني أبي […] سمعت إياس بن معاوية يقول: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم: فإن الله على كل شيء قدير” 13

يقول إياس “ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية”، لاحظ (بعقلي كله) هو يعني أنه كان في مقام الجدل والالزام العقلي، لا في مقام التأصيل التقعيد، ويقول سائلا إياهم “ما الظلم فيكم؟” أي يسألهم عن تعريفهم للظلم، ليكون كلامه مُفحما بناء على أصلهم لا أنه يتبنى أصول القدرية!

فهذا فهمُ ابن شمس لمناظرة إياس للقدرية، بهذه الركاكة، يتصدر بكل جرأة إلى المناظرة في مسائل هي أكبر من وعيه البسيط، ويتعامل مع مثل هذه الآثار وكأن النقل لوحده كاف، فصار يثبت معتقد الجبرية، من دون أدنى بحث في أبعاد المشكل من الروايات.

ومحمد شمس يظن أن مجرد النقل كيفما اتفق من كتب الآثار كافيا لتقرير دلالةٍ، وهذا غلط، وقد تناول ابن تيمية ذي المسألة بأن كتب الآثار قد تنطوي على خلط الصحيح بالضعيف، وقد يقع فيها الاستدلال بما لا يدل على المطلوب، كما يقع فيها الاستدلال بالقرآن من جهة إخباره لا من جهة دلالته، وكان مما قال:

“فصنفوا كتبا قدموا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة من القرآن والحديث وكلام السلف وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفها وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوب. وأيضا فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة إخباره لا من جهة دلالته فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد؛ وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك؛ ولهذا سموا كتبهم أصول السنة والشريعة ونحو ذلك” 14

محمد شمس وظاهرة عالم بلا علم

مما وقع خلال المناظرة، أن سأل علاء المهدوي محمد شمس (هل أنت عالم بالقرآن)، ليجيب محمد شمس قائلا (إن شاء الله نعم) فالرجل يعني بحق أنه من العلماء بالقرآن، الدعوى التي لم يجترئ عليها فطاحلة في علوم التفسير وانكفؤوا على توصيف أنفسهم بطلبة العلم فيه، فكيف ينقلب مفهوم (عالم بالقرآن) إذا ما فصحنا (علم) محمد شمس به؟

التسبيح في سياق الاثبات، بين محمد شمس وبين القرآن

عند بداية المناظرة، أسهب محمد شمس في مداخلته بذكر الصفات التي يثبتها لله عز وجل، فيذكر الصفة ثم يقول: سبحانه، فهو يسلك بهذا طريق التسبيح في سياق الاثبات، وقد قال أهل العلم بالقرآن كابن عباس “سبحان: تنزيه الله تعالى” 15 وقال ابن منظور في تعريف التسبيح “والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيها لله […] وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف، قال: ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحا له، تقول: سبحت الله تسبيحا له أي نزهته تنزيها” 16

فأضحى مسلك محمد شمس في التعريف بعقيدته، إيرادا لمسائل الاثبات، في سياق التسبيح والتنزيه، فهل وافق بهذا طريقة القرآن وهو المدعي على نفسه العلم به؟ الشاهد، أنه ما جاء في القرآن تسبيحٌ للباري بقوله (سبحانه) أو قوله (سبحان) إلا في سياق التنزيه، ونفي صفات النقص عنه، وما جاء مرةً في إثبات صفة كمال، ومثال ذلك:

- قوله تعالى “وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَه بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ”

- وقوله “وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ”

- وقوله “قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ”

- وقوله “أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ”

- وقوله “قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ”

- وقوله “رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ”

- وقوله “سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ”

- وقوله “وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ”

- وقوله “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا”.

وغير هذا كثير، أعني ذكر التسبيح في سياق التنزيه، كالتنزيه عن الولد، وعن البنات، وعن الشركاء، وعن البنين، وعن شركاء الجن، وفي قول الملائكة “سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ” قال ابن عباس “تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره”17

وفي قوله “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا” قال الطبري “تنزيها للذى أسرى بعبده وتبرئة له مما يقول فيه المشركون من أن له من خلقه شريكا، وأن له صاحبة، وولدا، وعلوا له وتعظيما عما أضافوه إليه، ونسبوه من جهالاتهم وخطأ أقوالهم” 18

وهكذا أوضح القرآن مسلكا في التسبيح، يعرفه كل قارئ له، أن يكون في سياق النفي لما هو نقص، تعظيمًا لله، وليست مسألة التسبيح في سياق الاثبات متداولة إلا في الوسط التأويلي، وقد اشتهرت كتابات المعتزلة والأشعرية بذلك في إثبات صفات السلوب، ومنها قول الرازي “واعلم أن التسبيح عن السوء […] يستلزم نفي الجسمية والعرضية […] وتكون صفاته منزهة عن التغيرات” 19 فهذا في أول دقيقة من مناظرة طولها خمس ساعات! لرجل يقول: أنا عالم بالقرآن، يعكس منهج القرآن عند أول جملة يتكلم فيها.

علاء المهدوي وإعادة إنتاج العقائد اليهودية

أكثر ما لفت انتباهي من كلام الطرف الشيعي، علاء المهدوي، قوله أن عقائد أهل السنة، إنما هي مستوحاة من كتب اليهود، وأخذ يقرأ بعض الفقرات منها، الأمر الذي واجهه محمد شمس ببلاهة، قائلا “ليس لديك دليل أنها حُرِّفت”، وقد يقول له الخصم “وليس لديك دليل أنها لم تُحرف”، ويبقى مستوى الجدل دالا على أن معطيات الطرفين طفولية في موضوع يتصدرون للحديث فيه.

عند الكلام حول معتقد اليهود، والنصارى، بإيراد علاء المهدوي لبعض الفقرات من التلمود والإنجيل، يفترض أن يقلِب محمد شمس حجة الشيعي عليه قائلا وهل أنت عالم بالكتب الأخرى ودلالات نصوصها؟ ليجرَّه إلى شروحات علماء اليهود والنصارى على معتقداتهم، لا أن يبقى باهتا أمام رشاش الشبهات مبتسما مشدقا أسنانه في وجه خصمه وكأنه في قعدة خطوبة.

عند الحفر البحثي في معتقد اليهود، تضحى حجة المهدوي منقلبة على معتقده، فهو يرى ضرورة تأويل النصوص الدينية المتعلقة بالصفات، من طرف الأئمة الذين يدعي لهم الكشف الرمزي، فإلى أي دين تعزى هذه العقيدة؟

لدينا فيلون السكندري، لاهوتي وفيلسوف يهودي، من مواليد ٢٠ سنة قبل الميلاد، كان من أوائل القائلين بالتوفيق بين النقل اليهودي، والفلسفة اليونانية. وقع فيلون في إشكالية التعارض بين النقل اليهودي، والعقل اليوناني، الذي يرى نفي المكان، والصفات الثبوتية، فلفّق قانون تأويل «رمزي» بناء على “الاعتقاد بتأثير الديانة اليهودية في كل التفكير اليوناني، ثم تفسير النصوص الدينية من ناحية أخرى تفسيرًا يتلاءم مع الحقائق التي أدت بها الفلسفة اليونانية، أي اتخاذ طريقة التفسير الرمزية في فهم النصوص الدينية” 20

هذا الفكر اليوناني، الذي صار معتقد يهود القرن الأول قبل الميلاد، كان يسير نحو سبيل التوفيق بين النصوص اليهودية الأصيلة، وبين “فكرة الوحدة في الله، التي تمثل هي الأساس في نظرية «الله» عند أفلوطين، ولهذا نجد أفلوطين يحاول ما استطاع أن يسلب عن الله كل الأفكار أو كل الصفات التي من شأنها أن توهم حتى مجرد وهم؛ بأن هناك تعددا أو تركيبا فيه، فنجده ينكر أن تكون له أي صفة من الصفات كائنة ما كانت هذه الصفة، فالله هو الشيء الذي لا صفة له، ولا يمكن أن يُنعت ولا يمكن أن يُدرك” 21

ألم يصح الهدوي طويلا بأن الله لا يُدرك بالحواس؟ وكرر مرارا نفي الصفات التي أوهمته التركيب والتعدد؟ وصاح بمضمون معتقده؛ أن القديم لا تطرأ عليه الصفات الثبوتية، وأنه ليس محسوسا، ولا متحيزا، ولا يوصف بحد، ولا صورة، فأين نجد القسيم في هذا المعتقد؟ إنه اللاهوت المسيحي!

وهكذا يكرر علاء المهدوي نفس معتقد النصارى واليهود:

- يقول القمص سرجيوس المسيحي “من تطرأ عليه الصفات وتحدث فهو حادث والحادث ليس بأزلي وغير الأزلي ليس بأبدي وهذا لا يتفق مع التنزيه الإلهي”22

- يقول اللاهوتي المسيحي ميخائيل مينا “الله سبحانه وتعالى […] ليس بجزء من الكون ولا كله ، أي غير قابل التقسيم والتجزئة ومنزه عن كل اختلاط وتركيب ، خاليا من كل جسم وصورة وغير منظور بالأعين ولا محسوس بالحواس الجسدية […] لا يجوز أن ينسب إليه شيء من صفات المادة كالتحيز والثقل والصغر والكبر” 23

- يقول اللاهوتي المسيحي أوغسطين “الله لا يخضع لحدود الزمان والمكان ، إنه خالد غير متحيز” 24 ويقول “على الرغم من أننا في الحديث عن الله نقول «الله موجود في كل مكان» فإنه يتوجب علينا أن نقاوم الأفكار المادية وننزع من أذهاننا ما لدينا من معان جسمانية” 25

- يقول باركلي اللاهوتي المسيحي “الله متميز عن كل الأشياء المحسوسة والموجودات الجسمية” 26

وهو المعتقد الذي نجد جذوره عند أفلاطون، وهي الجذور التي تفرع عنها علم الكلام الإمامي، ومختلف المدارس الكلامية والفلسفية الإسلامية على تنوعها، يذكر براين مورلي “عند أفلوطين: الله لا شخصي ولا يمكن وصفه إلا بالنفي، وقد وجدت هذه الطريقة السلبية في وصف الله بالسلب سبيلها للازدهار في العصور الوسطى” 27 وهذا في كتاب بعنوان “المفاهيم الغربية عن الله”، الغربية لاحظ، والطريف أن ينسبها المتطفل على مباحث تاريخ المقالات إلى “علي ابن أبي طالب” بكل صفاقة.

قائمة المراجع

- معجم اللغة العربية المعاصر، ج1، ص764 ↩︎

- مجموع الفتاوى، ج5، ص126 ↩︎

- منازل السائرين للهروي، ص138. ↩︎

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، ج3، ص325. ↩︎

- مجموع الفتاوى، ج5، ص126. ↩︎

- مفاتيج الغيب، لأبي عبد الله الرازي، ج8، ص322 ↩︎

- رسالة إلى أهل الثغر، أبو الحسن الأشعري، ص143 ↩︎

- إحياء علوم الدين، ج1، ص112 ↩︎

- منهاج السنة لابن تيمية، ج5، ص97 ↩︎

- منازل السائرين، عبد الله الأنصاري الهروي، الطبعة الأولى 1988م، 1408 هجري، دار الكتب العلمية، ص137 ↩︎

- مدارج السالكين، ابن القيم، تحقيق المعتصم بالله البغدادي، ج3، ص458- 459. ↩︎

- السنة لأبي بكر الخلال، ج3، ص559 ↩︎

- السنة لعبد الله، ج2، ص418 ↩︎

- مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج19، ص161 ↩︎

- موسوعة التفسير بالمأثور، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، ج13، ص7 ↩︎

- لسان العرب لابن منظور، ج2، ص471. ↩︎

- تفسير الطبري، ج1، ص528 ↩︎

- تفسير الطبري، ج14، ص412 ↩︎

- مفاتيج الغيب، لأبي عبد الله الرازي، ج29، 441 ↩︎

- خريف الفكر اليوناني، ضمن سلسلة الينابيع، عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ص127 ↩︎

- خريف الفكر اليوناني، ضمن سلسلة الينابيع، عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ص185 ↩︎

- رد القمص سرجيوس على الشيخ العدوي حول التثليث والتوحيد، مجلة المنار المصرية، الطبعة الأولى: 1946، ص38. ↩︎

- علم اللاهوت، بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ميخائيل مينا، تقديم: يوساب الثاني، مطبعة الأمانة – مصر ، الطبعة الرابعة 1664 ش – 1948 م، ج 1، ص 125 ↩︎

- نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، أوغسطين – أنسليم – توما الأكويني، ترجمة وتقديم وتعليق: حسن حنفي حسنين، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية: 1978 ، ص 159 ↩︎

- المفاهيم الغربية عن الله، براين مورلي، ترجمة: محمد السيد سلامة، مركز نماء، الطبعة الأولى 2018، ص19 ↩︎

- فكرة الألوهية في فلسفة باركلي، فريال حسن خليفة، مكتبة الجندي، مصر، الطبعة الأولى: 1418 هـ – 1997 م، ص 157 ↩︎

- المفاهيم الغربية عن الله، براين مورلي، ترجمة: محمد السيد سلامة، مركز نماء، الطبعة الأولى 2018، ص35 ↩︎

اترك تعليقاً