كتاب المغرب والجلادون تأليف عبد الله رشد هو أحد الكتب الاستقصائية في بحث تاريخ المغرب، في جزئية العلاقة بين من وسمهم بالجلادين، وبين الرعايا، وهو كتاب يبدأ في التأريخ منذ منتصف القرن السابع عشر، إلى حدود 2008م. فالكتاب نافع في شق واحد وهو التاريخ المغربي، ويكمن نفعه من حيث الأساس في مراجعه المغربية المتنوعة. وما سوى ذلك فهو بعيد عن تخصصه.

المحتويات

السلطة المغربية في القرن السابع عشر

لفظ المخزن كان يطلق على الحكم المغربي بصفته محل خزن المال الذي سيرسل إلى بغداد، وفي عهد الموحدين صار يعني نظاما ضريبيا وجهازا لفرض السلطة، واستمر على هذا المدلول إلى حين الاتفاقيات التي كانت تقع بين الحاكم وبين الدول الأروبية.

كان عبد الله رشد حريصا على استقصاء جوانب التعسف في استخدام جهاز السلطة الذي احتكرته العائلة الحاكمة، وبدأ في تقييد مشاهد هذا التعسف منذ أواسط القرن السابع عشر، ومن الملاحظ، أن مظاهر التنكيل التي لحقت السكَّان كان مقارنًا لمظاهر الامتناع أو عدم القدرة على دفع الضرائب بشكل دائم إلى المخزن، الذي كان يفرض نسب مهولة منها على الأهالي.

كانت تفرض في المغرب ضرائب عدة منها: ضريبة المكس، والصنك، والحافر، والنابية، والمؤنة، والنزالة، والسخرة، والهدية، والغرامة، والعشر، والترتيب، وكانت هذه الضرائب على تنوعها تلقى استهجانا بليغا لدى الأهالي وقد عبر الحسن اليوسي -كما نقل الناصري في الاستقصا- عن ذلك بقوله أمام “مولاي إسماعيل” فلينظر سيدنا فإن جباة مملكته قد جرُّوا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا اللحم، وشربوا الدم وامتشُّوا العظم، وامتصوا المخ، ولم يتركوا للناس دينا ولا دنيا” 1

يعكس هذا النص لليوسي، ذلك الشعور البائس الذي طفح لدى الأهالي جراء النظام الضريبي التعسفي، ما أدى لتدهور العلاقة السلطوية بين الحاكم والمحكومين، وكان مؤدى الضرائب التعسفية التي تلحق لقمة المواطن البسيط، لا يقل عن تفاقم وضع الحدة مع السلطة في الوعي الشعبوي، وهذا يذكرنا بتلك الضرائب التي كان يفرضها النظام العثماني على الأقطار العربية الزراعية، وأثره على تراجع قوى الانتاج.

في الشمال الإفريقي سيطر العثمانيون على الأراضي الساحلية وشنوا حروبا مستمرة على القبائل العربية والبربرية التي كانت تذود على حق ملكيتها لهذه الأراضي وترتب على ذلك جعل الاستثمارات الكبيرة شبه معدومة، وبواسطة جباية الضرائب الجسيمة وابتزاز الأموال كان الملاكون يضعون أيديهم لا على محصول زائد فحسب بل وغالبا على محصول ضروري أيضا، ويستهلكونه ويستخدمونه بصورة غير منتجة، حتى وقع بفعل ذلك تدهور الزراعة إلى أقصى حد وكانت تنقرض قرى بأكملها ولم يبق في نهاية القرن 18 من بين 3200 قرية كانت في إيالة حلب في القرن السادس عشر سوى 400 قرية 2

وفي سياق ذي السياسة العثمانية طبق بدقة متناهية مبدأ التكافل الجماعي في القرى، فإن هلكت أسرة فلاحية ما يصبح ما عليها من الضرائب عبئا إضافيا على عاتق الأسرة الفلاحية المجاورة لها، وإن انقرضت قرية ما عن بكرة أبيها، تدفع القرية المجاورة لها ضرائبها، ولقد أفضى هذا النظام إلى خراب القرية العربية أكثر فأكثر 3

أما فيما يتعلق بالمغرب كما يشير عبد الله رشد، فالأمر كان أعمق، أسس مولاي إسماعيل جيش العبيد، وهم مغاربة من أصول إفريقية. وبواسطتهم جرَّد بعض القبائل من سلاحها وخيولها وحاصرها في أماكن سكناها بقوة مسلحة. وفي إحدى غاراته على بني يزناسن: انتسفَ زروعهم وضروعهم وأحرق قراهم وقتل رجالهم وسبى أطفالهم، وأعطاهم الأمان مقابل أن يسلموا الخيل والسلاح. وفي سنة ١٦٩٢م هاجم قبائل فازاز، وجند ضدها مجموعة من القبائل، وكان عدد رؤوس القتلى ينيف عن عشرة آلاف، وعدد البنادق يزيد على ثلاثين ألفا!

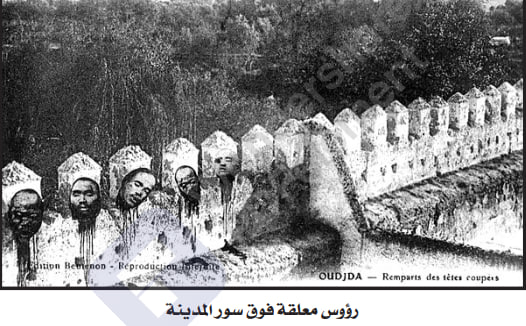

وكان الموظفون المكلفون من طرف المخزن بجمع الضرائب يخصمون عشرة بالمائة لحسابهم الخاص، مما يدفعهم إلى المغالاة في تقدير مبلغ الضرائب. وكان “المخزن” لا يتساهل مع من يمتنع عن تأديتها، فحينما امتنعت آيت حلي، وهم فريق من آيت يوسي، عن دفع الضرائب التي اعتبروها مجحفة، أوقعت بهم الجيوش المخزنية وقعة شنعاء، وقطعت منهم رؤوسًا عديدة عُلّقت على أسوار فاس إرهابًا للعصاة أمثالهم، وزجرًا لهم عن العودة لخلع رداء الطاعة 4.

وفي عام 1903م، خصص عامل تطوان قدور بن الغازي خمس ريالات نقدًا لكل من يأتيه برأس مقطوع من سكان قبيلة جبالة. فاندفع القتلة إلى مداشر بني يدر يقطعون رؤوس رجالها، ويدفع لهم العامل الثمن، ثم يعلق تلك الرؤوس على أسوار مدينة تطوان 5.

الأحرار في مزاد علني!

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ينقل عبد الله رشد، أنه قد كان «سوق العبيد» مشهورًا في مدن فاس وتطوان ومراكش والصويرة وغيرها. ولم يبقَ الاسترقاق مقتصرًا على الأفارقة، بل شمل المغاربة أيضًا، الأحرار منهم يسترقون ويباعون في الأسواق لليهود، وكانت النخاسة تعتمد على الغصب والاختطافات. “وكم من أطفال وبنات اختطفوا من ديارهم في شرق المغرب وجنوبه، ولا يزال البعض منهم على قيد الحياة”

مديرية الأمن الوطني المغربي بعد 1960

في يوم 1 يوليو 1960 تم تعيين محمد أوفقير مديرًا للأمن الوطني، وكان ضابطًا في الجيش الفرنسي شارك في الحرب الاستعمارية ضد حركة التحرير الوطني في الفيتنام وفي المغرب، وكان مكلفًا بحراسة بن عرفة الذي نصبته فرنسا سلطانًا بعد نفي محمد الخامس في أغسطس 1953.

وفي سنة 1964 أُسندت إليه وزارة الداخلية واتصف بالقساوة والمذابح. وكان مشهورًا بتعذيب ضحاياه قبل أن يقتلهم. وجمع حوله طائفة من السفاحين شارك كثيرون منهم في التنكيل بالمقاومين والوطنيين المكافحين من أجل الاستقلال.

وظهرت “الفرقة الخاصة” برئاسة ضابط صغير اسمه أحمد الدليمي الذي ارتقى فيما بعد إلى رتبة جنرال مكافأة له على القمع الذي طبقه في حق المعارضين. وكان أعضاء فرقته يعتدون في واضحة النهار على المقاومين والأعضاء النشطين في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

اختطف جهاز الدليمي العشرات من المقاومين وقتلوهم ودفنوهم في أماكن مجهولة، ومن بينهم بلعيد بن أحمد رفيق الزرقطوني وأحد مؤسسي المقاومة المسلحة للاستعمار، ومحمد بولحية من قادة جيش التحرير، والمدني بن محمد المقاوم البارز، والمثقف محمد بن الجيلالي المدعو ميشيل الحريزي. وتجاوز عدد المقاومين المختطفين المجهولي المصير خمسة وثلاثين، يضاف إليهم ستة قتلوا وألقيت جثثهم في الشارع، وأربعة وأربعين نُفذ فيهم حكم الإعدام بعد محاكمات صورية وبتهم في معظمها ملفقة.

وبلغ جهاز أوفقيرذروة الوحشية عندما قام أوفقير في يوليو 1963 بإلقاء مناضلين اتحاديين ليلاً من الطائرات المروحية في قاع البحر بعد أن أثقل أجسادهم بالحديد ليكونوا طعماً في بطن الحوت. ووقعت تلك الأعمال الهمجية في شواطئ مدن أكادير والدار البيضاء والرباط. وأكد الفقيه البصري حدوث تلك الجرائم بقوله: “إنني أعرف حتى الضباط الذين كانوا يقومون بهذا العمل، بعضهم مات بالسرطان وبعضهم عاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة بمختلف أشكال العقاب، ومازال بعضهم في المشهد إلى اليوم.”

وأدلى مسؤول صحراوي بشهادته أمام “هيئة الإنصاف والمصالحة” قال فيها إن ضابطًا في الجيش المغربي ألقى بمعارضين صحراويين من الطائرة في قعر البحر. وكشف ضابط مغربي كان على خلاف شخصي مع الجنرال الدليمي، وهرب إلى فرنسا، أن محمد بوعطار الضابط في الجيش الملكي انتقم منه خصومه وألقوا به من طائرة في البحر بالمحيط الأطلسي في نهاية عام 1988.

ومن السخرية أن الحسن الثاني لم يسلم بدوره من خطر ضباطه الذين أدخلوا الرعب في نفوس المواطنين وقتلوا خيرة أبناء الشعب واستباحوا شرف النساء واغتصبوا الرجال داخل الزنازن. فقد تزعم السفاح الجنرال أوفقير محاولتين متتابعتين في سنتي 1971 و1972 للقضاء على الملك، وأسفرتا عن مقتل المئات من المدنيين والعسكريين في قصر الصخيرات وفي محيط الإذاعة بالرباط.

إن ضحايا الاغتيالات السياسية في العهد السابق يعدون بالمئات، والذين قتلوا أثناء المظاهرات في سنوات 1965 و1981 و1984 و1990 لا يمكن تقدير عددهم لأن معظمهم دُفنوا في مقابر جماعية سرية ولا تزال الوثائق الحكومية تتكتم حول مصيرهم.

أما “هيئة الإنصاف والمصالحة” التي كان على رأسها شيوعيون سابقون، فإنها لم تكن تتوفر على أية وسيلة للوصول إلى الوثائق السرية، والمقابر التي تم الإعلان عن اكتشافها بالدار البيضاء وناحية مراكش وأكدز وتازمامارت، كان مصدرها أجهزة السلطة التي أرادت إضفاء بعض المصداقية على هيئة تتمتع بتمويل ورعاية الدولة.

تاريخ الزوايا المغربية، كنوع مخدِّر من الجلادين

أما فيما يتعلق بالصوفية في التاريخ المغربي، فقد انخرط شيوخ الطرق في جميع أنواع التجارة، وتدخلوا في عمليات البيع والشراء مقابل عمولات، وكانوا يبيعون هدايا الفلاحين بأسعار يحددونها هم تحت غطاء “بركة الشيخ”. لجأت الحشود إلى رؤساء الزوايا لحل مشاكلهم النفسية والمادية، وطلبوا مساعدتهم حتى بعد وفاتهم، معتبرين أنهم قادرون على فرض العقاب على الظالمين ورفع الظلم وهم تحت قبورهم.

ولم يمتنع شيوخ الصوفية عن ابتكار وسائل دعائية لتسويق تجارة حلفائهم من رؤساء القبائل، على سبيل المثال كان رئيس الزاوية الدرقاوية في مراكش حليفا لقائد شيشاوة عبد الملك المتوكي، وكان الأخير يستورد الشاي والقهوة وغيرها من المواد الاستهلاكية من أروبا، ولغرض التسويق رخص رئيس الزاوية في شرب الشاي، وفي حين كانت القهوة مجهولةً لدى الأهالي؛ ادعى أن “من يشربها، تستغفر له الملائكة ما دام طعمها في فمه” 6

وفي حين كانت السلطة تلقى امتعاضا جماهيريا واسعا، جراء النهب والضريبة العالية المطبقة على الشعب بما فيه من فقراء، كان الطرقيون من الصوفية، حريصين على استغلال هذا الفراغ السياسي بتكوين سلطات محلية في القبائل والقرى والمداشر التي أسسوا فيها قيادة روحانية، فهل يكتفى بالتزعُّم الروحي؟ كلا!

كانت زاوية محمد أوسعدن السوسي تضم تسعمائة طالب يطعمهم ويكسيهم ويتجدد عددهم باستمرار، وكان الطرقي أحمد الشاوي يملك أراضي زراعية وأموالا كثيرة، ويقدم الطعام للفقراء في خمس زوايا تابعة له. وشيد الطرقي عبد الله الكوش في زاويته مطعما ضخما ومطابخ عظيمة وقدورا كبيرة تتسع للثور والثورين، وجعل فيها بلاطا مجصصا يوضع فيه طعام الكسكس بالمجان.

وذبح نجل عبد الله بن احساين يوما تسعمائة شاة، ومائتين من البقر، وعشرين من الإبل، وهيأ الطعام في أحواض تغذى منها إثنا عشر ألف وخمسمائة من المساكين. أما رئيس الزاوية الدلائية محمد بن أبي بكر فقد أقام في زاويته قواديس طويلة لجلب السمن إليها، وكانت تصب سوائلها في قدور نحاسية ضخمة.

ومع أن كل أملاك هؤلاء الشيوخ الطرقيون كانت مصدرها الأساسي هم السكان، فقد كانت ضخامة المآدب تمثل دعاية لهم وتجعلهم في أعين البسطاء جديرين بتصريف شؤون حياتهم اليومية عوض موظفي حكومة المخزن المشهورين لديهم بالنهب والظلم.

زوايا المغرب العريقة، من الشيخ بركة إلى بورصة الدعارة

ينقل عبد الله رشد في كتابه (المغرب والجلادون) عن عدد من المؤرخين المغاربة المعتبرين مستوى الاستغلال الذي بلغه رؤساء هذه الزوايا، ومدى انغماسهم في المال الوسخ، ومن المؤرخين المُقتَبس عنهم:

- الناصري صاحب كتاب الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى.

- وعبد العزيز بن عبد الله صاحب كتاب معطيات الحضارة المغربية.

- والمختار السوسي صاحب كتاب المعسول.

- والحسن بن محمد الوزان، صاحب كتاب وصف إفريقيا.

- ومحمد بن عبد الله المؤقت، صاحب كتاب الرحلة المراكشية ومرآة المساوئ الوقتية.

- وأبي عبد الله الكنسوسي، صاحب كتاب الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد علي السجلماسي.

- ومحمد داود، صاحب كتاب تاريخ تطوان.

تذكر كتب التاريخ السالفة الذكر، أن السمة البارزة على رؤوس هذه الزوايا، أنهم يتركون الصلاة طيلة العام بحجة أن التكليف ساقط عنهم، كما ينقلون تعاطيهم سلوكيات منحطة بدعوى أنهم مجذوبون ولا حرج عليهم. مثل شيخ زاوية تيمكيلجت بسوس الذي نظم سهرات خاصة مع بعض أصحابه، كان استدعى النساء المحصنات، زاعما أنه مجذوب لا حرج عليه.

ويروي محمد بن الوزان في “وصف أفريقيا” أن بعض الشيوخ كانوا يقيمون مآدب ينشدون فيها أناشيد غرامية ويرقصون طويلاً، ويعبرون عن الهوى الذي يكنُّونه لبعض الغلمان. وإذا سقط أحدهم أثناء الرقص، يوقفه أحد الشبان فإذا قام العجوز أخذ يُقبِّلُ الشاب.

وفيما يتعلق باقتصاد الدعارة، تحكي كتب التاريخ أنه في في ناحية مراكش، كان شيوخ زاوية رحال يشرفون على عدة منازل للدعارة ويتقاضون نسبة من المداخل المالية. وفي ملتقى واد تساوت وواد دمنات، كانت توجد زاوية عيسى بن سليمان، وبجانبها تجري التجارة في أجساد النساء، ويتلقى شيوخ الزاوية نسبة من الأرباح. أما في أبي الجعد، كانت زاوية بوعبيد الشرقي محاطة بدور الدعارة حيث تعرض الفتيات المراهقات على الزائرين، في إطار ما يمكن تسميته بالسياحة الجنسية. وكان القوادون يتقاسمون الأرباح مع المشرفين على الزاوية.

وفي عام 1961م، يحكي عبد الله رشد أن الأهالي في بني ملال أخبروه عن وجود شخص يدعي أنه “ولي الله” ويلقب بالشيخ بوعنان، يستغل سذاجة الفلاحين في منطقة جبلية ويستمتع بحق الليلة الأولى مع العروس كما كان يفعل الإقطاعيون الأوروبيون في القرون الوسطى. وفي نفس العام، يحكي عن آخر يُدعى “سيدي البركة” كان يفتض العروس قبل أن يدخل بها زوجها، وكان يقيم في ناحية دمنات في الأطلس الكبير.

وفيما يتعلق بتواطؤ شق من زوايا المغرب من القوى الاستعمارية، يذكر عبد الله رشد أنه “في منطقة سوس بجنوب المغرب وزَّع شيخ الزاوية الدرقاوية علي الألغي رسائل على أتباعه في مجموع الأقاليم أوصاهم فيها بعدم إظهار أية مقاومة لجيش الاحتلال الفرنسي وأن يتركوا الأمر لله الواحد القهار، وطلب منهم أن يقرؤوا سبحان الله ونعم الوكيل، مائة مرة في الصباح ومائة مرة لي العشي” 7

الزاوية الوزانية والوسام الفرنسي

أما ما يتعلق بتواطؤ جملة من الزوايا المغربية، مع الاستعمار الفرنسي، فقد تمثل ذلك في فترة الصراع الذي خاضه الأمير عبد القادر، ضد القوى الاستعمارية، في المرحلة التي انضم فيها عبد السلام الوزاني رئيس الزاوية الوزانية إلى الغزو الإسباني لتطوان في حرب 1859م.

في أواخر القرن التاسع عشر عمل عبد السلام الوزاني جاسوسًا لسفير إنجلترا بالمغرب، ثم انتقل لخدمة الفرنسيين عام 1884م ومنحوه الجنسية والمال والسلاح. وجند مئات «الفقراء» لمحاربة الأمير عبد القادر الجزائري، وقام بدعاية دينية لتهدئة القبائل التي قاومت الغزو الفرنسي للجزائر، واحتمى بالقوات الفرنسية التي نقلته إلى الجزائر، وهناك مات مدمنًا على الخمر.

وأصبح ابنه علي رئيسًا للزاوية وتفوق على أبيه في تنفيذ المهام التي كلفه بها الجيش الفرنسي. وأحرز على لقب “عقيد شرفي لمحاربي إفريقيا، وهو وسام لا يُمنح إلا لضباط الاستعمار الكبار. وفي سنة 1912 حينما كان المكافحون يسقطون بالمئات برصاص القوات الفرنسية، قام الماريشال ليوطي بتوشيح محمد المكي، أحد شيوخ الزاوية الوزانية، بوسام فرنسي، ووصفه بأنه «أحسن عميل سياسي أثناء الحملات العسكرية التي قادها الجنرال كورو”

وأكد أحد كبار الموظفين الفرنسيين أن الزاوية الوزانية وجميع فروعها تعاملت مع الاستعمار: التهامية والطيبية تابعتان لشريف وزان الذي يسيطر على أراضٍ هامة في شمال المغرب وله عزيب في الحوز، ولزاويته فروع في الشياظمة وحاحا، وهذه الزوايا كلها في خدمتنا وفي منطقة دكالة كان الشيخ يطوف في الأسواق ويلقي الخطب في المساجد داعيًا الناس إلى عدم التصدي للجيش الفرنسي. وفي خضم حرب الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي، وجه رؤساء الطرق ومشاهير المشايخ الرسائل إلى القبائل يطالبونها بوضع السلاح والاستسلام.

وفيما يتعلق بمحاربة العلوم، خوفا على السلطة المشيخية، فقد كانت الهيئة الدبلوماسية في طنجة تفرض الحجر الصحي (La Quarantaine) على البواخر القادمة من المناطق الموبوءة. فأعلن عدد من المتفقهة رفضهم للوقاية الصحية. وحرم المتفقه أحمد الناصري تطبيق الحجر الصحي بدعوى أنه يمثل «تشويشًا لعقائد المؤمنين، والقدح في توكلهم وإيهامهم أن ذلك دافع لقدر الله…». وأقدم القاضي عبد الله بن خضراء السلاوي على تحريم اللجوء إلى الوقاية الصحية مدعيًا أن في تطبيقها فرارًا من القضاء.

علي يعته: من دروس ليلية إلى حلم الجنسية المغربية

كان علي يعته ينشط داخل خلية طلابية تابعة لحزب الاستقلال، وأراد والده الذي كان عضوًا في الزاوية التيجانية أن يعطي ابنه تكوينًا إسلاميًا، ففرض عليه متابعة دروس ليلية في مدرسة “النجاح” الحرة التي كان يديرها بدرب السلطان الفقيه الحمداوي. لم ينجح علي يعته في الحصول على شهادة الباكالوريا في ثانوية ليوطي، فاشتغل معلمًا للعربية في مدرسة ابتدائية بحي المعاريف، وهناك ارتبط بالمدرس الفرنسي الشيوعي ميشيل مازيلا الذي استقطبه.

ولكي تزيحه السلطة الفرنسية من رئاسة حزب مغربي واجهته بحجة أنه ليس مغربيا وفي وضعية غير قانونية. وأقدمت على نفيه يوم 15 يوليو 1950 إلى الجزائر، وعاد إلى المغرب فألقت عليه القبض. بعد قضاءه عقوبة سجنية، أصعدته في مايو 1951 على متن طائرة متوجهة إلى باريس. وفي أغسطس 1951 دخل إلى الجزائر وقام بتزوير وثائق شخصية بمساعدة رئيس المجلس البلدي لمدينة بلعباس. وألقي عليه القبض وصدرت بحقه سنتان سجنا بتهمة “الخيانة العظمى” قضاها في سجن بضاحية باريس.

وبعد عودة محمد الخامس من المنفى، رجع علي إلى المغرب فاعتقلته الشرطة الفرنسية في مطار الرباط – سلا وأعادته إلى باريس. وعلى إثر إعلان الاستقلال، عاد علي لرؤية أبيه الذي كان يعمل في مكتب التبغ بالدار البيضاء. غير أن الشرطة المغربية ألقت عليه القبض في المطار يوم 19 يناير 1957 وأعادته إلى فرنسا. وطالت محنته في السعي للحصول على الجنسية المغربية والتمسك في ذات الآن بمنصب الكاتب العام للحزب الشيوعي بعد مغادرة قادته الفرنسيين المغرب. وكان قد استنجد بالاتحاد السوفياتي أثناء مثوله أمام المحكمة الفرنسية بالدار البيضاء حيث جاهر بولائه لروسيا قائلاً “نحن الشيوعيين المغاربة نقبل أن يخترق رصاص الإمبرياليين صدورنا، ولن نقبل أن يصيب جنديا واحدا من جنود الجيش الأحمر السوفياتي”

وفي عام 1959 سمحت الحكومة المغربية لرئيس الحزب الشيوعي بالدخول إلى المغرب في زيارة لعائلته. لكن الزيارة تولدت عنها أشياء أخرى، إذ نشر علي يعته كراسة بالفرنسية تجاوز فيها الموقف الرسمي الحكومي من قضية موريتانيا، ودافع عن حق استرجاعها واعتبرها جزءًا لا يتجزأ من المغرب، وطالب بضمها إلى حظيرة الوطن لأنها إقليم مغربي حقيقي! ولم يتأخر في التقرب أكثر من النظام، ونشر كتاب “الصحراء الغربية مغربية” بالفرنسية. وكلفه الحسن الثاني بالسفر إلى كوبا التي كانت تساند جبهة البوليساريو، لإقناع الرفيق فيديل كاسترو، رئيس الحزب الشيوعي الكوبي، بتغيير موقفه.

ولم تسفر المحاولة عن أية نتيجة. فعاد الرفيق علي ليكون في الصف الأمامي أثناء المسيرة الخضراء سنة 1975. وأخيرًا اطمأن على نيل الجنسية المغربية عندما تم إيصاله إلى البرلمان بدائرة بوسمارة بالدار البيضاء ولعدة ولايات متتالية.

رأي في كتاب: المغرب والجلادون

إن كتاب المغرب والجلادون تكمن فائدته على وجه الحصر في تقديم تسلسل الأحداث التي شكلت الهوية الوطنية في المغرب، تلك الأحداث التي عبر عبد الله رشد عن مديريها بأنهم جلادون لرعاياهم المغاربة عبر التاريخ، فالكتاب نافع في تكشُّف الخلفية التاريخية للقطر المغربي سلطةً ونظامًا ورعايا، إلا أن الكاتب قد حاول مليا أن يجد في التاريخ الإسلامي مبررا لنهجه التاريخي حتى يجد مسارا ممتدا في تفسير تاريخ المغرب حسب ما طرح آنفا، وفي هذا الشق تخبط الكاتب مليًا ولم يجد غير الكتابات الشيعية لتبرر ثقافة “الجلادين” لدى الحكام المغاربة عبر التاريخ. فالكتاب نافع في شق واحد وهو التاريخ المغربي، ويكمن نفعه من حيث الأساس في مراجعه المغربية المتنوعة. وما سوى ذلك فهو بعيد عن تخصصه.

قائمة المراجع:

- أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدار البيضاء، دار الكتاب، 1956، الجزء 7، الصفحة 83 ↩︎

- تاريخ الأقطار العربية، فلاديمير لوتسكي، دار الفارابي، بيروت – لبنان، منشورات آنيا، الأبيار – الجزائر، الطبعة التاسعة، 2007م، ص 15 ↩︎

- المرجع نفسه، ص31. ↩︎

- عبد الرحمان بن زيدان، اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، الرباط، 1960م، ج1، ص19. ↩︎

- المريني العياشي، النضال الجبلي، ج1، ص11. ↩︎

- المغرب والجلادون، عبد الله رشد، ص35 ↩︎

- المغرب والجلادون، عبد الله رشد، مراجعة: حبيبة التيوتي، الطبعة الأولى ٢٠١٢م، ص٤١ ↩︎

اترك تعليقاً