نشر كارل ستيفنسن كتاب الاقطاع في العصور الوسطى لأول مرة سنة 1942م، وتقع الطبعة العربية في 77 صفحة، عن دار المعارف، بترجمة محمد فتحي الشاعر. يعتبر كتاب الاقطاع في العصور الوسطى، أحد أهم المراجع الكلاسيكية في دراسة الاقطاع خلال العصور الوسطى، والكتاب هو تقديم لتحليل شامل للنظام الاقطاعي وكيفية تشكله منذ سقوط روما على يد القبائل الجرمانية، إلى حين تشكل البنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجديدة كعرف عام على كل الأقطار الغربية وتشكل مع تطور العلاقات الإقطاعية بين الملك، والنبلاء، والفلاحين، والكنيسة.

محتويات الدراسة

لا يتضح أن ستيفنسن يتخذ أي تحليل أيديولوجي، لزمن إقطاع العصور الوسطى، بل يمكن تصنيف الكتاب ضمن الأعمال الكلاسيكية في دراسات النظم الاقتصادية، أي تلك الأعمال التي تعتمد على التحليل بناء على المعطيات التاريخية المتمثلة في الوثائق الأولية، بشكل موضوعي بهدف توضيح التفاصيل العلمية للاقطاعية، من دون إعطاء تفسيرات من منظور أيديولوجي معين.

متى تشكَّل مصطلح الاقطاع ؟

يرى كارل ستيفنسن أن كلمة “إقطاع لم يكن لها وجود من ناحية الاستعمال، حتى أواخر القرن الثامن عشر، بعد أن وجهت ثورة 1789م، الاهتمام العلمي إلى بعض الخصائص البارزة لنظام الحكم في العهد السابق على قيام الثورة، ومنذ ذلك الحين أصبحت كلمة (اقطاع) و(النظام الاقطاعي) وما شابه ذلك جزءا من المفردات التي استخدمها المؤرخ العادي” 1

الثورة الفرنسية – نهاية النظام الإقطاعي وبداية عصر جديد

قامت الثورة الفرنسية سنة 1789م، وهي التي توِّجت بقيام الجمهورية الفرنسية وصعود نابليون بونابارت إلى الحكم، وأسفرت عن تغيرات جذرية في الفلسفة، والسياسة، وبنية المجتمع، والأسرة، والتعليم، والتدين، وحتى الاقتصاد، وهي ما أسفر عن انقسام عام للمنشغلين بالشؤون الاقتصادية والسياسية، إلى (يمين) و(يسار).

كانت فرنسا قبل الثورة تعاني أواخر أيام النظام الاقطاعي، الذي ظل قرونا يستحكم الحياة العامة والخاصة في أوروبا طيلة العصور الوسطى، وفي مرحلة تظافر عوامل عدة لسقوط النظام، مثل الأزمة الاقتصادية، التي تمثلت في المديونية، والعجز عن سدها، واستياء الطبقات الدنيا لعجزها عن دفع الضرائب الباهضة، برز انقسام جد حاد بين مختلف الطبقات الاجتماعية، في ظل حكم لويس السادس عشر.

تقسيم المجتمع الفرنسي قبل الثورة – النبلاء، رجال الكنيسة، والفلاحون

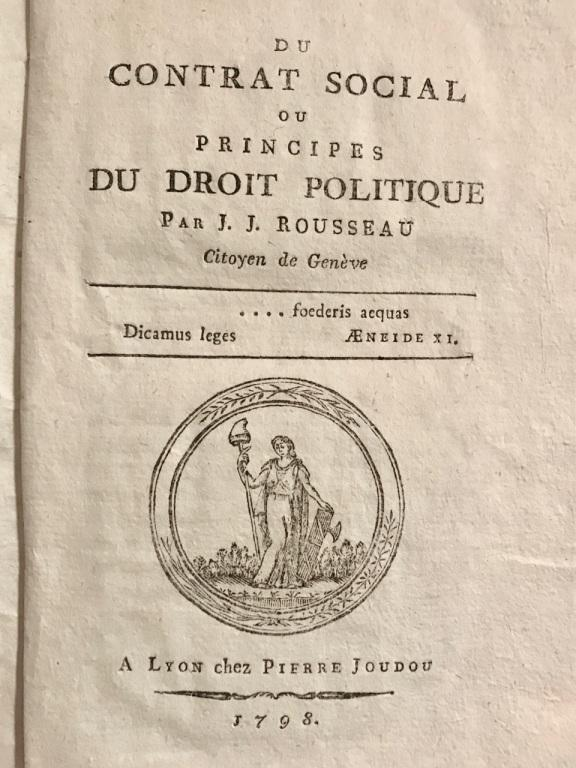

كان المجتمع منقسما إلى ثلاث طبقات، طبقة النبلاء، وطبقة رجال الكنيسة، وطبقة الفلاحين، والذين مثلوا عموم الشعب الفرنسي، وكانت الطبقة الأولى والثانية، تتمتع كل واحدة منهما بامتيازات عدة، وإعفاء دائم من الضرائب، وكانت الطبقة الثالثة هي الوحيدة التي تتحمل عبء الضريبة، وقابل ذلك فقدان نظام لويس السادس عشر للشرعية مع عدم نجاعة أي إصلاح في ظل النظام الاقطاعي، وزاد ذلك في حدة التوترات الاجتماعية، وقابله أيضا صعود فلسفات دعت إلى القطيعة مع النظم الاقطاعية التي سادت العصور الوسطى، مثل كتابات فولتير، وجون جاك روسو، وعلا شأن الشعارات الداعية إلى الحرية والمساواة، والديمقراطية، ما ولّد شعورا جادًا بالحاجة إلى التغيير.

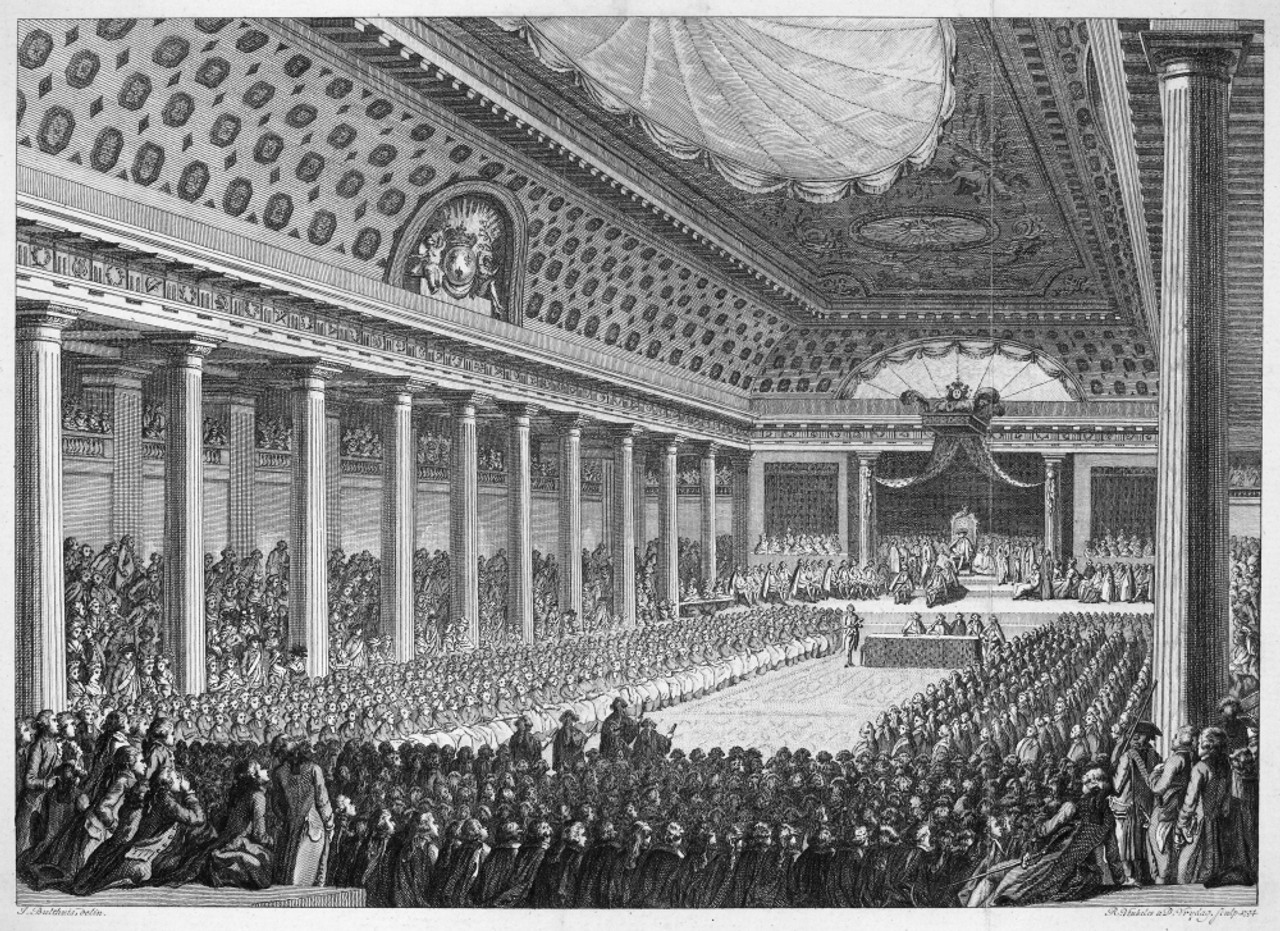

مجلس الطبقات في فرساي – صراع بين القديم والجديد

ومع انعقاد مجلس الطبقات، بدعوة من الملك الفرنسي لويس السادس عشر، والذي ترأسه مندوبو الطبقات الثلاث، طرحت طبقة النبلاء وطبقة رجال الكنيسة، أن يكون التصويت بناء على عدد الطبقات، لا على عدد أفراد كل طبقة، وهو الأمر الذي رفضته طبقة الفلاحين، والتي تُمثل (الشعب)، وبعد تجاهل مجلس الطبقات لمطالبهم، أعلنوا وسمًا لأنفسهم بأنهم (الجمعية الوطنية) فصارت ذي الطبقة تمثل تحديًا للسلطة الملكية، لا لسلطة النبلاء ورجال الكنيسة وحسب.

وبعد قيام الثورة سنة 1789م، صدرت عن الجمعية الوطنية، التي انطوى تحتها عموم الشعب، من أبناء الطبقة الكادحة والحرفيين والأطباء، مجموعة من المبادئ، انطوت ضمن إعلان (حقوق الإنسان والمواطن)، وأكدت على مبادئ الحرية،والمساواة، والسيادة الشعبية، وإلغاء امتيازات كل من النبلاء والاقطاعيين، وسنة 1790م، دق آخر مسمار في نعش الاقطاعية بمصادرة أملاك الكنيسة وإخضاعها لسيطرة الدولة التي قامت الثورة بتأسيس مؤسساتها على خلفية جديدة.

أعدم الملك لويس السادس عشر سنة 1793م، بالمقصلة، وانتهت الثورة سنة 1799م، وتم تعيين نابليون بونابارت إمبروطورا للجمهورية الفرنسية سنة 1804م، وكان من آثارها إنهاء النظام الاقطاعي، وتحرير الفلاحين، وتأسيس مبادئ حقوق الإنسان والمواطن، وألغي نفوذ الكنيسة بإخضاعها إلى سلطة الدولة.

الأثر الاجتماعي والسياسي لمجلس الطبقات – تقسيم اليمين واليسار

خلال مجلس الطبقات، كان يقف على يمين لويس السادس عشر ممثلو النبلاء ورجال الكنيسة، وهم الفئة التي ارتبطت مصالحهم وتشكلت وتنامت في ظل النظام الاقطاعي، ولذلك كانوا المدافعين الأساسيين عن النظام الملكي وميكانيزمات العالم القديم، بخلاف الطبقة الكادحة، فقد كان نوابها وممثلوها يقفون إلى يسار الملك، وكانوا يدعون إلى تغيير جذري يشمل إلغاء كل امتيازات الطبقتين الأوليتين، فكان المحافظون على اليمين، والثوار على اليسار، وبقي هذا التقسيم منذ الثورة الفرنسية إلى يومنا هذا (اليمين/ اليسار).

الثورة الفرنسية وتأثيرها على النظام الإقطاعي، كانت أكثر من مجرد حركة شعبوية

لم تكن الثورة الفرنسية محض شعبويَّة، كتلك الثورة التي جسدها فلم (Braveheart) لأجل الحرية، بحكم أن قاعدتها الجماهرية تمثلت في الفلاحين المسحوقين طبقيا، إضافة إلى فئة وسمت فيما بعد بالبرجوازية، والتي شملت الحرفيين والمحامين والأطباء، وذي كانت تسعى لتحقيق نفوذ سياسي في ظل النظام الجديد، فقد كانت الثورة كانت تبرز تنظيما طبقيا منفصلا، ومن الجدير بالذكر، أن شخصيات لها أثرها على مؤسسات العالم الحديث، كانت مساهمة بشكل أساسي في الثورة بطريق مباشر، وبعضها بطريق غير مباشر، حتى أن نطوان نيكولا دي كوندورسيه كان أحد أبرز الداعمين المنضمين إلى الثورة، وكان عضوا بارزا في الجمعية الوطنية التي تأسست عقب مجلس الطبقات.

العقد الاجتماعي لجون جاك روسو – الدعامة الفلسفية للثورة

يأتي كتاب جان جاك روسو (العقد الاجتماعي 1762م) قبل الثورة بما يقارب عشرين سنة، وهو الكتاب الذي عبر سلفا عن مطالب الثوار، تطبيق الإرادة العامة للشعب. بالنسبة لمشكلة عدم شرعية ملك لويس السادس عشر، قرر روسو أن السلطة الشرعية لا بد أن تأتي من الإرادة العامة للشعب، وفيما يتعلق بالفوارق الطبقية الحادة بين الطبقتين (النبلاء ورجال الكنيسة) وبين الطبقة الثالثة (الكادحين) دعا العد الاجتماعي إلى المساواة بين كل أفراد الشعب، وأخذ مفهوم الشعب تحولًا جديدًا، ولكي يشمل الشعب كل من الكادحين، والنبلاء ورجال الدين، لا بد أن يتم تجريد النبلاء ورجال الكنيسة من كل امتيازاتهم التي كانت ضمن العام القديم، وبهذا برزت نقاشات حول الفصل بين عصرين: عصر التنوير، وعصر سابق له.

الثورة الفرنسية – إلغاء الإقطاع وتأسيس نظام جديد

وإن كانت الثورة، وعصر التنوير، قد حققا آمال الطبقة البرجوازية التي انصهرت في الثورة مع البداية، ولم يحقق أيا من آمال الفلاحين إلا بالقدر الهيّن، فلا خلاف أن الثورة كانت في جوهرها، وفي شعاراتها، وتعبئتها الجماهرية، تعتمد على فكرة خلاص هذه الطبقة المتعلقة بالأرض. لقد كان عصر التنوير يدعو إلى (المساواة) وإلى (إلغاء سلطة وامتيازات طبقة النبلاء)، وكانت لهذه المطالب التي أعقبت بصعود الثورة حاجة ملحة لوسم العصر السابق له، لقد كان العصر السابق، بحكم انتمائه إلى العصور الوسطى يتميز بالدرجة الأولى بميزتين أساسيتين:

- إقطاع الأرضي وفق نظام الضِّيَع من طرف الملك إلى النبلاء: يعتبر هذا الاجراء أحد أهم مقوّمات النظام الاقطاع، ولا يمكن وسم نظام بأنه كان إقطاعيًا، من دون أن يحتوي على إجراء إقطاع جزء من الأرض من طرف الملك إلى النبيل (اللورد/ الفارس)، وهذه الأرض يتم إقطاعها، ومنحها له، بكل ما تنطوي عليه من عبيد وأقنان، مقابل الحماية، وتوفير الحرس والمقاتلين للملك عند الحاجة، ويختلف عدد المقاتلين، ونحو ذلك من فترة إلى أخرى، كان العبيد والأقنان مسلوبي الحرية، وكانت ظروفهم تحت المستوى، ولم يكن القن أو العبد وهم كل الشعب، يفكرون في غير جني قوت يوم وليلة، وتحصيل حماية اللورد حين وقوع طارئ، وهي الحماية التي يمكن تسميتها في الحقيقة بـ: حماية اللورد لممتلكاته، فقد كان (الاقطاع) متعلقا بشكل مباشر بحياة هؤلاء الفلاحين، إنّ ملكًا يعيش في قصره، يقوم بمنح هؤلاء المجموعة من البشر، كفلاحين، إلى رجل ذو فروسية، أو نسب عريق، ليكوِّنوا عربون تحالف بين شخصيتين لا يرحم أي منهما ظروف هؤلاء الفلاحين.

- تميُّز النبيل باستقلالية واسعة في إقطاعيته وعدم مركزية السلطة الملكية: لم يكن من الممكن وسم نظام ما بأنه إقطاعي، ما دام النظام مركزيا، فإن من الأسس الأساسية لنظام الاقطاع أن يتمتع النبلاء الذين نالوا إقطاعات ملكية، باستقلالية واسعة على أراضيهم، وبالتالي تجسدت القوة المطلقة على سكان تلك الاقطاعات، وكان الفلاحون خاضعين بشكل مباشر لسبطة النبيل، وجراء انعدام السلطة المركزية لم يكن هنالك ما يكبح تجاوزاته أو يضع حدا له، وفي غياب السلطة المركزية، غاب النظام القانوني الذي يتأمل الفلاح استمداد الحماية منه، ومنع الفلاح من الخروج عن الأرض شبرا، ذلك لأن ترك فلاحٍ للأرض، يعني قلة المنتوج وتضعضع مدخول النبيل، وبهذا انعدم كل أمل في تحسين الظروف المعيشية للفلاحين، والملاحظ أيضا أن (الاقطاع) أي منح أراضي للنبلاء، وفق نظام الضيع، كان أثره السلبي يرمي بكل حمولته على عاتق عامة الشعب.

لقد ارتبطت مقوِّمات النظام القديم بشكل أساسي بالفلاح، إقطاع الأراضي من طرف الملك للنبيل، واستقلالية النبيل بالتصرف الشامل على اقطاعيته، لقد كان لهذه المقومات أثر بالغ في انفجار الثورة سنة 1789م، وبما أن جل مسائي الشعب انطلقت من (منح قطع أرضية زراعية) للنبلاء، برز مفهوم (الاقطاع) أو مفهوم (النظام الإقطاعي) كنظام شامل لما قبل الثورة، أي ذلك النظام الذي ساد الحياة الأوروبية خلال حقبة واسعة من العصور الوسطى، منذ انحسار الاقتصاد وانكفائه على الأرض الزراعية.

وبهذا جرى تجريد مصطلح (اقطاع) وتنزيله على الحقبة التي وسمت بالعصور الوسطى، ليكون فيصلا بين نظامين، نظام يقوم على اقطاع الأراضي ما يتبعه من حمولة سلبية على ظروف عموم الشعب، ونظام جديد نادت به الثورة والكتابات التي مهَّدت لها، وبهذه المقدمة، يمكن أن نفسِّر كلمة كارل ستيفنسن عن شيوع مصطلح (الاقطاع) خلال السنوات التي مهدت للثورة الفرنسية بين الفلاسفة والمؤرخين والاقتصاديين في القرن الثامن عشر.

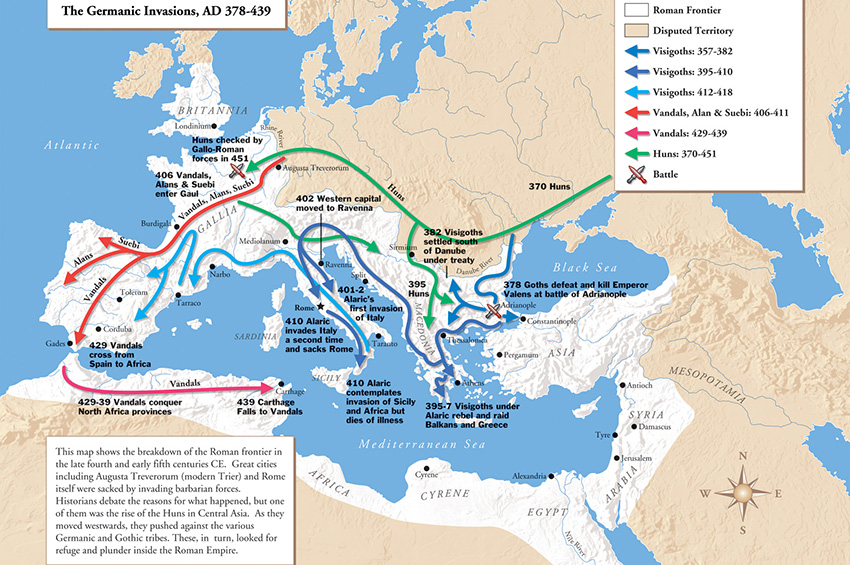

القبائل الجرمانية والامبراطورية الرومانية – بداية العلاقة المعقدة

تحت عنوان الجماعة المسلحة، كتب كارسل ستيفنسن عن تاريخ تغلغل العساكر الجرمان في اليش الروماني قبل سقوط الإمبراطورية الرومانية، كمكوِّن عرقي أجنبي عن كل ثقافة وإدارة رومانية، وكان تعليله مقتضبا حول كيفية اندماج هذه القبائل الجرمانية في الجيش الروماني.

إلا أن الفائدة الأساسية التي طرحها، هي ورقة للمؤرخ الروماني تاكيوس، والتي أفادت أن تلك العلاقة التي نشأت بين الرومان وبين الجرمان المحاربين، لم يكن لها أن تطرأ في أواخر عهد الإمبراطورية إلا لأن “مهمة الحرب في نظر هؤلاء الرومان، لم تعد تحظى سوى بالقليل من الاحترام، وبعيدة عن كونها مرادفة للكياسة والرقة، والدماثة، ونظرا لأن المقاتلين الرومان قد تجنبوا منذ أمد بعيد الانخراط في الخدمة العسكرية فإن الفرق العسكرية تكوَّنت من سكان مناطق الحدود الرومانية ومن الذين كانوا من أصل بربري بصفة أساسية” 2

من هم القبائل الجرمانية؟ أصول، وجغرافيا

لكن من هم الجرمان؟ وما هي أصولهم؟ وإلى أين صاروا؟ وما تأثيرهم على الامبراطورية؟ وكيف كان تفكيرهم الاقتصادي مقارنة بالرومان؟ هذه الأسئلة لم يطرحها كارل ستيفنسن، ولم يفصل في الجواب عليها، ما يجعل موضوع القراءة في كتاب الاقطاع في العصور الوسطى، بالنسبة لقارئ عربي غير متمرس في التاريخ الأوروبي، مدعاة للملل.

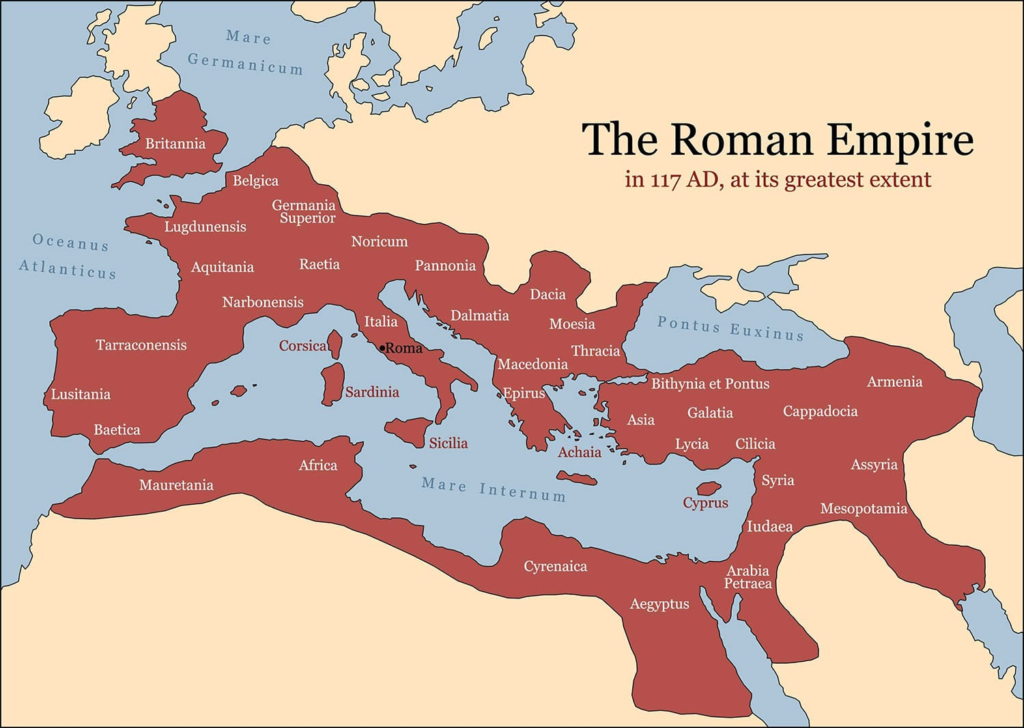

توسع الإمبراطورية الرومانية – الحدود والتنوع العرقي

اتسعت الإمبراطورية الرومانية فشملت ثلاث قارات، أوروبا، آسيا، وأفريقيا، وكانت لها حدود ضخمة، تشمل الفصول الأربعة، وتنوع قومي وعرقي وثقافي واسع، وكانت عاصمة الإمبراطورية الغربية في روما، المدينة الإيطالية، وفي مرحلة تراجعت العقيدة القتالية في الدولة بشكل بارز، وبرزت مجموعات عرقية، بربرية، وسمت بـ (القبائل الجرمانية) ومنذ القرن الثاني للميلاد، بدأت هذه القبائل بالاقتراب من حدود الامبراطورية، وبعد قرنين، كانت الضغوط على الحدود الشمالية متزايدة جراء هذا تدفق ذي القبائل، الذي كانت تبحث عن أراضي جديدة لها في داخل الإمبراطورية.

ومن الدول الأوروبية التي كانت ضمن المكوِّن الروماني حينها كل من إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، المملكة المتحدة، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، سويسرا، النمسا، المجر، رومانيا، بلغاريا، صربيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، ألبانيا، اليونان، سلوفينيا، سلوفاكيا، مقدونيا الشمالية، قبرص، مالطا.

وبالمناسبة، ولم يكن يمثل سكان هذه المناطق عرقا رومانيًا، ولا عبروا عن وحدة عرقية، بل كانت الامبراطورية تتميز بتنوع عرقي واسع، ولم يكن هنالك رومان أصليون، إلا ذوي الأصول اللاتينية عرقيًا، والذين كانوا في مدينة روما وضواحيها، أما بقية الشعوب الرومانية، فكانوا يمثلون هوياتهم العرقية، كل بحسبه، ولكن إلى حدود سنة 212م، صدر عن الإمبراطور أنطونيوس مرسوم يمنح الجنسية الرومانية لجميع الأحرار داخل الإمبراطورية، وأدى هذا الاجراء إلى توسيع الهوية الرومانية، لتشمل مختلف الشعوب ذوي الأعراق المتنوعة.

الجرمان على الحدود الرومانية – الهجرات والضغوط

بالنسبة للقبائل الجرمانية، فقد كانت تعيش تحديدا في المناطق الواقعة شمال وشرق نهر الراين، أي خارج الحدود التقليدية للإمبراطورية الرومانية، مثل ألمانيا، ومن القبائل التي انحدرت عنها داخل الإمبراطورية نجد القوط، والفرنجة، وهؤلاء قبائل جرمانية شهيرة، أصولها كانت ترجع إلى ألمانيا وفرنسا، أما جرمان إسكندنافيا (الدنمارك والسويد والنرويج) فقد انحدرت عنهم قبائل مثل الساكسون، والفايكينج، وهؤلاء هاجروا في شكل قبائل عسكرية محاربة إلى (بريطانيا).

كما أن قبائل جرمانية أخرى مثل الوندال، واللومبارد، قد انحدروا عن بولندا، ودول شرق أوروبا، اللومبارد كانت القبيلة الجرمانية التي اتجهت نحو شمال إيطاليا، واستقروا هناك، أما الوندال فقد تحركوا غربا باتجاه أوروبا، وجنوبا باتجاه شمال أفريقيا، منحهم قسطنطين حق الاستقرار في (بانونيا) وهي أجزاء من كل من: هنغاريا، النمسا، صربيا، سلوفينيا، كرواتيا، والبوسنة والهرسك، مقابل موافقتهم على الانخراط في خدمة الجيش الروماني كفرسان، فاعتنقوا المسيحية الآريوسية، وعبروا فيما بعد جبال البرانس وأسسوا مملكة بحرية في شمال أفريقيا.

التغييرات العسكرية والإدارية بعد اتساع نفوذ القبائل الجرمانية

لقد ساهمت هجرة هذه القبائل الجرمانية البربرية نحو الداخل الروماني، وترك المناطق الحدودية، إلى إضافة عنصر جديد في التركيب الروماني الذي كان يعيش نوعا من الرتابة، لقد انتقلت القبائل الجرمانية على تنوعها إلى الداخل، ونقلت معها ثقافتها، وبنيتها القبلية بما تحمله من نمط عيش واقتصاد بسيط وتفكير غير استراتيجي أو سياسي، ونقلت أيضا مكانتها العسكرية المهولة كجماعة مقاتلة، إلى البلاط الروماني.

خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين، أدى دخول هذا العام العسكري الهام إلى الحدود ضواحي العاصمة الرومانية، لتنبه الفئات الحاكمة في الدولة، ما عزز فكرة استقطاب الجماعات المسلحة لتكوِّن عصب النظام العصكري في الامبراطورية، وتم دمج الجرمان كجنود مرتزقة وجرى توطينهم في الإمبراطورية مقابل الخدمة العسكرية.

ومع بداية القرن الخامس، صعدت قيادات عسكرية جرمانية ذات كفاءة، ولكن لم تشمل مختلف القبائل الجرمانية تلك الاجرائات التي لحقت مرسوم التجنيس الذي أطلقه أنطونيوس عام 212م، بحكم أن أصولهم ترجع إلى الحدود غير التقليدية للامبراطورية. وظل الاندماج الثقافي والعرقي عسيرا بين الجرمان والرومان في أوروبا، لاحتفاظ الجرمان بهويتهم القلبية والعرقية، وكانت نظرة الرومان إليهم مبنية على أساس أنهم (برابرة) رغم اندماجهم في السلك العسكري.

إرث القبائل الجرمانية في أوروبا ما بعد روما

ومع سقوط الامبراطورية الرومانية أحكمت القبائل الجرمانية بقوتها على زمام الحكم وفرضت السيطرة الممتدة على أراضي شاسعة من الإمبراطورية الرومانية، وصارت كل قبائل تسيطر على منطقة ذات امتداد شاسع، تعلن الملكيَّة المنفصلة عن باقي الإمبراطورية، وبذا جرى تقسيم رومانيا بين هذه القبائل. مثلًا الجرمان المسمون بالبرغنديون، استقروا في شرق فرنسا، وأسسوا مملكة خاصة عام 443م، وأقاموا نظاما مزدوجا بين القوانين الجرمانية والقوانين الرومانية، وبعد سقوط الإمبراطورية، أعلن أودواكر الجرماني، ملكيته على إيطاليا، وأسس القوط الغربيون مملكة في إسبانيا، وأسس الوندال مملكة بحرية في شمال أفريقيا، وسيطرت القبائل الفرنجية على مناطق شاسعة من فرنسا. وبهذا زال نظام قديم، نظام الإمبراطورية الرومانية، وطرأ نظام جديد في ظل حكم القبائل الجرمانية، ودخلت أوروبا مرحلة ما يعرف بالعصور الوسطى.

هكذا تشكلت (الجماعة المسلحة) كما أسماها كارل ستيفنسن، في ظل تضعضع الهوية الرومانية، على كل مستوى، وإن كنا لا ننقاش أسباب سقوط روما، لكن يظهر أن الهجرات الواسعة للقبائل الجرمانية، كان له أثره البليغ في سقوط الامبراطورية، وتقسيمها إلى ممالك صغيرة، فما الأثر الذي تلقَّاه الاقتصاد الأوروبي بعد سيطرة القبائل الجرمانية على ميراث الإمبراطورية الرومانية؟ وكيف نشأ النظام الاقطاعي بعد هذه التحولات الكبرى؟ وكيف انحسرت مصادر دخل متنوعة مثل التجارة والصناعة والحرف والاقتصاد الرعوي، وأضحى الاعتماد الأساسي في تحصيل المداخيل على الأرض وحسب؟

نشأة النظام الاقطاعي وبداية القرون الوسطى

يطرح كارل ستيفنسن مسألة الحيازة المؤقتة وهي ما يمكن وسمه في بعض الدراسات الاقتصادية بـالاقطاع المؤقت، لكن هي نموذج غير مكتمل نظريا لتنطبق عليه شروط النظام الاقطاعي كما عرَّفها علم الاقتصاد، أو كما نشأ مفهوم الاقطاع مع نهاية العصور الوسطى وفق ما شرحنا في العنوان الأول.

نشأة النظام الإقطاعي في القرون الوسطى وتأثير القبائل الجرمانية

يرى كارل ستيفنسن أن بوادر الاقطاع، نشأت مع صعود طبقة من القادة الجرمانيين إلى المُلك، وهي المرحلة التي صارت نسمى بالعصور الوسطى، وبدأ الموضوع بانتهاج عملية منح القِطع الأرضية على سبيل الحيازة المؤقتة، وكان يقع ذلك في سياق المناسبة السارة التي تمر بالمانح، ويمكن استردادها في أي وقت، ومع هذا، لم يكن الشخص الذي يتلقى هذه الاقطاعية يتصرف بأي استقلالية عن الحكومة المركزية، ولكن تطور ذلك لأن يشغل الشخص الذي تم منحه تلك الأرض لعدة سنوات أو مدى الحياة، مقابل أجرة، أو أداء خدمات مشروطة ومحددة قانونيًا.

كانت هذه القطعة من الأرض، التي تعاملوا معها بمبدأ (الحيازة المؤقتة) تُمنح بما فيها من أراضي ووسائل زراعية، ومباني، وحيوانات، وفلاحين سواء كانوا عبيدًا أو أحرارا، وفي هذا السياق يجب أن نطرح تساؤل حول نشأة هذا النظام المتعلق بالأرض الزراعية بمن فيها، ولمَ صارت السنوات الأولى لتشكل الممالك الجرمانية علامة عليه؟

يختصر كارل ستيفنسن ذلك بقوله “وكنتيجة للتدهور الاقتصادي الذي ظل مستمرا لمدة خمسمائة عام على الأقل، لم تعد التجارة مصدرا مهما للثروة في كل أنحاء معظم الغرب الأوروبي وسيطرت الزراعة على الدولة والمجتمع” 3

الامبراطورية الرومانية وتنوع مصادر اقتصادها قبل النظام الاقطاعي

إنه لمن الخطأ أن نعبر عن نظام الإمبراطورية الرومانية بأنه نظام إقطاعي، بل كانت الإمبراطورية ذات نظام يتسم بمركزية قوية تحت سيطرة الامبراطور، وعلى الصعيد الاقتصادي فقد كانت تقوم على عدة مصادر، منها الزراعة، الاقتصاد الرعوي، التجارة والتي كانت تشكل أحد أعمدة اقتصادها، بفضل شبكة الطرقات المتعددة، والصناعة خصوصا في مجال التعدين والفخار والنسيج، وكانت مرتبطة بالمناطق الحضرية، وغالبها صناعات حرفيَّة، أيضا الضرائب، كالضريبة على الأرض، إضافة على تجارة العبيد.

إنهيار البنية التحتية للامبراطورية الرومانية مع صعود القبائل الجرمانية

إن سقوط الامبراطورية نتج عنه انهيار شامل في البنية التحتية، والتي كانت تعبر عن العماد الرئيسي لاقتصاد روما، فالتجارة التي كانت تعتمد على شبكة واسعة من الطرق المعبَّدة والتي ربطت بين المدن الحضرية، والمناطق الريفية، وبين جميع أنحاء الامبراطورية، وهي التي كانت تمثل شرايين حيوية للتجارة، كانت مصممة لتكون مستقيمة قدر الامكان، ما يسهل حركة البضائع، كما أنها كانت مدعومة بجسور حجرية، ونقاط توقف.

وبعد سقوط روما انهارت هذه البنية تماما، ولم تعد هنالك سلطة مسؤولة عن إصلاح ما يتلف من وسائل التنقل التجاري في هذه الشبكة الطرقية، وبدافع الإهمال، وعدم انضباط الأمن لكبح جماح شبكات اللصوص، أضحت هذه الطرق مثارا لكساد التجارة، لا استمرارها.

كما أن المدن في ظل الإمبراطورية، والتي كانت مجهزة بمرافق عامة، لم تعد بعد السقوط إلا مناطق شبه مهجورة، فجل البنية التحتية ومقومات الأمان والعمل الحرفي لم تكن صالحة بعد الإطاحة بالامبراطور، وجراء ذلك هاجر جل أبناء تلك الطبقة للريف بحثا عن الغذاء.

وعقَّد أكثر من تطور العمليات التجارية، تحول كل المنظومة النقدية، فعوض استمر النظام القديم القائم على العملات النقدية ذهبية وفضية وبرونزية رومانية موحدة تسهِّل عملية التجارة، تحول الأمر في العصور الوسطى، مع بداية حكم القبائل الجرمانية إلى نظام المقايضة، ما قلل من كفاءة النظام التجاري، وانكمش الاقتصاد النقدي تدريجيًا إلى أن اضمحل، وأضحى عسيرا تقديم السلع والخدمات.

وتصاعد على المستوى البحري ظهور القراصنة، وتراجعت التجارة البحرية نتيجة تصدُّع التحصينات، وانهار نظام الري الروماني وأصبح كثير من الفلاحين بعيدين عن الكفاءة اللازمة، وأضحت كثير من الأراضي غير مستغَلَّة، واعتمد النظام الاقطاعي على تجزئة الأراضي إلى قطع صغيرة يديرها النبلاء عبر الفلاحين، وصار الاعتماد الأساسي على الانتاج المحلي الزهيد.

الاضطرار إلى النظام الاقطاعي مع انهيار النظام الروماني بشكل كامل

إن الركود الشامل للحركة التجارية بعد إسقاط الجرمان للامبراطورية، وتعطل النظام النقدي، إضافة إلى تلف وسائل الزراعة الناجعة وذات الكفاءة في ظل حكم القبائل الجرمانية، أدى إلى التفكير في مصدر واحد للعيش، إنها الأرض، الاقطاعة، وأضحت بهذه الصورة فكرة (إقطاع) الأراضي، والانكفاء على الأرض في المدخول الاقتصادي لوحدها، علامة على أوروبا بعد سقوط الامبراطورية الرومانية، وصعود حكم القبائل الجرمانية.

النظام الاقطاعي في العصور الوسطى المبكرة (القرن الثامن – العصر الكارولنجي)

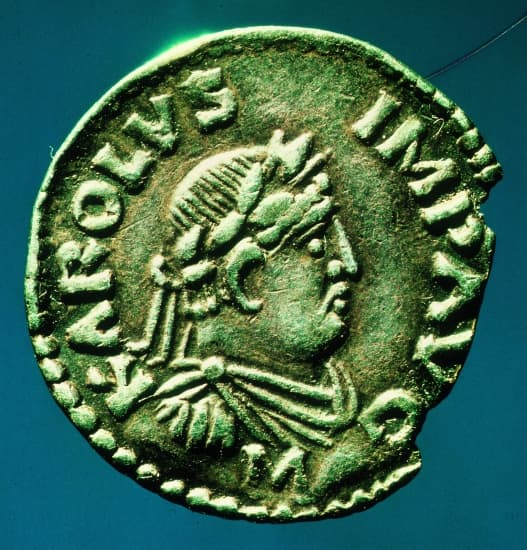

تحت عنوان (التبعية الاقطاعية في العصر الكارولنجي) يشرح كارل ستيفنسن أن دراسة العادات والتقاليد التي جرى ترسيخها في هذا العصر هي بالذات تلك الأنماط السلوكية والاجتماعية التي تحمل اسم اقطاعية، وقبل أن نتطرق لمحتوى كتابه فيما يتعلق بالعصر الكارولنجي، يفترض بنا أن نتعرض لماهية هذا العصر، متى بدأ؟ ومن هم رجاله؟ وما أبرز حوادث حياتهم؟

الأسرة الكارولنجية

العصر الكارولنجي، يطلق هذا الوسم على الحقبة التي بدأت في القرن الثامن الميلادي، مع تولي شارلمان الحكم سنة 768م، إلى سنة 814م، ويسمى هذا العصر بـ (الكارولنجي) نسبة على مسمى شارلمان باللاتينية “كارلوس ماغنوس” أي شارل العظيم، فالكلمة باللاتينية “كارلوس” منها جرى اشتقاق كلمة “كارل” وبناء على هذا الاسم اشتُقَّ اسم السلالة الحاكمة: الكارولونجيين.

يرجع أصل هذه الأسرة إلى شارل مارتل، جدُّ شارلمان، الرجل الذي قاد العساكر الإفرنجية ضد القوات الأموية في معركة بلاط الشهداء 732م، وتعود أيضا إلى بيبين القصير، والد شارلمان. ويعتبر هؤلاء الثلاثة من العائلة التي أسست للعصر الكارولوجي في أوروبا خلال العصور الوسطى، وهذه الأسرة الكارولنجية هي عائلة جرمانية تعود إلى القبائل الفرنجية، التي كانت تعيش على ما يمتد بين ألمانيا وهولندا وبلجيكا، واستقر حكمها في غرب أوروبا؛ بالضبط في فرنسا مع شارل مارتن وبيبين القصير.

حاول شارلمان كثيرا أن يمزج بين الثقافتين الجرمانية والرومانية، وحاول إحياء العلوم والفنون والآداب المستمدة من التراث اليوناني، إقامة تعليم وفقا للمناهج اللاتينية، وإعادة إحياء عين اللغة، وتصحيح النصوص الرومانية، نشر المسيحية على خلفية منجزات أواخر الأباطرة الرومان، إحياء التقاليد المسيحية الرومانية بناء على التحالف بين الكنيسة والدولة، وإنشاء منظومة قانونية تحاول المزج بين المنظومة الحقوقية الرومانية، والتقاليد الجرمانية، وحاول جاهدًا المزج بين فكرتين بين السلطة المكزية والنفوذ المحلي للنبلاء والاقطاعيين.

جذور التبعية الاقطاعية لدى القبائل الجرمانية

يطرح كارل ستيفنسن سؤالا حول أصل التبعية الاقطاعية، ويجيب بأنه “منذ عهد الكارولونجيين، وبعد عهدهم كانت التبعية الاقطاعية علاقة جديرة بالاحترام بين أعضاء الطبقة المقاتلة، ويبدو أنه من المتعذر تماما ارجاع تلك العلاقة إلى الرومان. وبرغم كل الكلمات اللاتينية التي استخدمها الفرنجة في بلاد الغال (فرنسا) فإن التبعية الاقطاعية في القرون الوسطى ظلت تخص البرابرة بصفة أساسية” 4

ماذا يفيد هذا النص على وجه التحديد؟ يريد كارل ستيفنسن أن يشرح تجذُّر نواة التبعية الاقطاعية في الجماعة المسلحة التي تكلمنا حولها في ثاني عنوان من هذه الدراسة، إنها القبائل الجرمانية، ولا بد من التعرض لهذا الأمر باعتباره الخلفية الأساسية للنظام الاقطاعي.

لقد كان شارلمان ووالده وجده، أي العائلة الكارولنجية، سليلي أحد أبرز القبائل الجرمانية (الفرنجة) كما سبق وأشرت. وبما أن الفرنجة من مجمل القبائل الجرمانية، فهي إلى أمد بعيد كانت تقيم وجودها وفق نظام اقتصاديّ ما، فهل من المعقول أن نجد جذور الاقطاع في النظام الروماني؟ كلا، ولكننا سنجد في تاريخ الاقتصاد السياسي للقبائل الجرمانية ذلك الاعتماد الرئيسي على الولاء الشخصي بين قائد القبيلة الجرمانية ومحاربيه، تلك العلاقة التي كانت تقوم على الاحترام المتبادل ونظام المكافئات التي يقدمها القائد للمحاربين مقابل الولاء والخدمة المتفانية في الحروب.

ومن ضمن تلك المكافئات تأتي الهدايا والحماية، وفي أحيان كثيرة مساحات من الأراضي، وهو الأمر الذي سنجده عند جل العائلات والقبائل الجرمانية، فاللومبارديين مثلًا كانوا يمنحون محاربيهم أراض في شمال إيطاليا مقابل الولاء حتى قبل استيلاء شارلمان على إيطاليا. وعندما نقول أن شارلمان حاول المزج بين الفكرتين؛ الرومانية والجرمانية، كانت مسألة التبعية الاقطاعية للمحارب الشجاع مستمدة من تاريخه بحكم أنه جرماني لا بحكم أنه وارث لإرث الرومان.

السياسة الكارولنجية بخصوص النظام الاقطاعي

أضحت السياسة الكارولنجية بعد تولِّي شارلمان للحكم عام 768م، واحدة من الفترات التي ساهمت في ترسيخ مفهوم الاقطاع، وتطويره ليضحى نظاما سياسيا واجتماعيًا معقدًا، يقوم جوهره السياسي والاقتصادي على التبعية المتبادلة بين الملك والنبلاء الذين كانوا يعبرون عن أولئك المحاربين الذين تقوم علاقة احترام متبادل بينهم وبين قائد القبيلة في مرحلة البربرية الجرمانية.

لم يجد شارلمان بدًا من تطوير هذا النظام لضمان بسط نفوذه على مملكة واسعة، وضمان ولاء هؤلاء المحاربين النبلاء، الذين سيتحول اسمهم إلى اقطاعيين بتعبير اقتصادي، فقامت سياسته على منح الأراضي (القطع الأرضية) للمحاربين، مقابل تعهُّدهم بتقديم الدعم العسكري عند الحاجة.

إن مادة هذا الدعم العسكري، مبناها على أهالي الاقطاعية أنفسهم، عبر الخدمة القسريَّة للفلاحين، أو استخدام المحاربين الذين يدينون للنبيل الاقطاعي بالولاء الشخصي بدوره، وكان مفهوم مركزية الدولة بنظر شارلمان يقوم على ولاء هؤلاء النبلاء الاقطاعيين له، ولم ير مساسا بهذه المركزية أن يمنح هؤلاء النبلاء نوع استقلالية ونفوذ محلي على إقطاعياتهم.

“في آخر الأمر رسخت القاعدة في ضرورة أن يكون كل موظف كبير تابعاً إقطاعياً مباشرة للسلطة الملكية، الكارولنجيين هم الذين أوجدوا هذا النمط من الحيازة الاقطاعية وجعلوه أمرًا شائعا في العرف الفرنجي”

مقومات النظام الاقطاعي في العصر الكارولونجي

نشأت الاقطاعية كنظام عسكري، يستخدم فيه منهج توزيع الأراضي كوسيلة لمكافأة النبلاء على خدماتهم العسكرية، بصفتهم تابعين للحاكم، وتوزيع هذه الاقطاعات، كان السبب الأساسي له إضافة إلى أنه يعود إلى جذور القبائل الجرمانية، إلا أنه يرجع أيضا إلى غياب النقد، ما يجعل الأرض أثمن قيمة ليُعقَد على أساسها التحالف بين الحاكم وبين الفارس المحارب.

وبما أن المحارب سيأخذ بالدرجة الأولى أرضا زراعية، لا أرضا جرداء يقيم فيها قصره، فإن الفلاحين الأقنان، وباقي العبيد، سيعملون على هذه الأرض مقابل جزء من المحصول، ويتم جني العمل عليها في آخر السنة باعتبارها منتِجا أوليا ووحيدًا للثروة لمالك هذه الاقطاعية أي النبيل، ولم يكن لهؤلاء الفلاحين أي حرية اختيار للعمل، بل كانوا ملزمين بنظام معين فرضه عليهم السادة الاقطاعيون. وقد كان هؤلاء الاقطاعيون يتمتعون بسلطات عليا محليًا، تشمل القضاء، والجيش، والدين، وتعبيد الطرق، وإصلاح الجسور، وبناء الحصون، وتحصين المدن.

الواجبات والحقوق بين الاقطاعي وتابعه

ورد في مرسوم شارلمان بعض ما يوضح حدود الواجبات المتبادلة بين الاقطاعي وتابعه، كانت هنالك علاقة تعاقدية تقريبًا بين السيد الإقطاعي والتابع، السيد الإقطاعي كان يقدم الحماية لأتباعه، ويوفر لهم الأرض التي يزرعونها ويعيشون منها، وفي المقابل، كان التابع يقدم الولاء والاخلاص والخدمة لسيده، لكن هذه العلاقة لم تكن أحادية الاتجاه؛ فإذا فشل السيد في الوفاء بواجباته، كان للتابع الحق في التراجع عن ولائه.

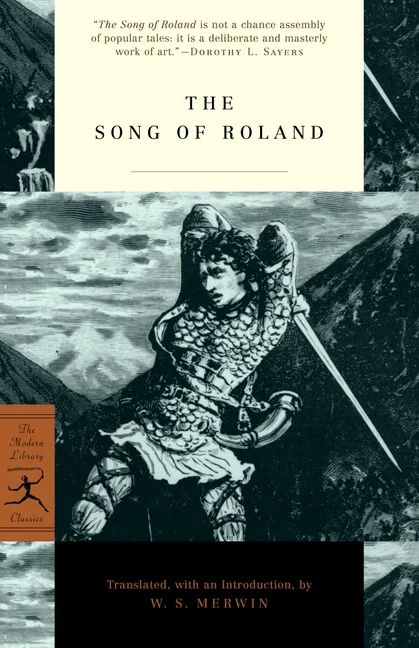

لم يكن النظام الإقطاعي مجرد علاقات اجتماعية، بل كان هناك إطار عرفي يحكم هذه العلاقات، كانت الخيانة، سواء من السيد أو التابع، تعتبر من أفظع الجرائم، وإذا خان التابع سيده، كانت العقوبة شديدة تصل إلى الإعدام، وفي المقابل، كان على السيد الإقطاعي أن يعامل تابعه بإنصاف وعدل، وبعض جرائم السادة الاقطاعيين قد تعرضهم إلى العزل، كما أن الأدب والفولكلور في تلك الحقبة، مثل ملحمة رولاند، كان يعزز هذه القيم، وكانت الحكايات البطولية تُمجّد الولاء والشرف، حيث كان الفارس المثالي هو الذي يجسد هذه الفضائل. في هذه القصص، كانت الخيانة تعتبر خزيًا لا يُغتفر، والوفاء كان يُحتفى به كأسمى الفضائل.

يتعرض رولاند ورجاله لكمين، ويقاتلون بشجاعة في معركة غير متكافئة، رولاند يرفض في البداية نفخ البوق لاستدعاء المساعدة من شارلمان، معتقدًا أنه قادر على هزيمة العدو بنفسه، تُصور الملحمة شجاعة رولاند واستبساله في الدفاع عن شرفه وبلاده حتى اللحظة الأخيرة، وعندما يدرك رولاند أنه لا مفر من الهزيمة وأن جيشه على وشك الفناء، ينفخ في بوقه الشهير (أوليفانت) بكل قوته لطلب المساعدة من شارلمان، لكن نفخه القوي في البوق يؤدي إلى تمزق شرايينه وموته بعد لحظات من وصول جيش شارلمان، حاولت الملحمة تثبيت قيم عدة، مثل الولاء والشرف، والفروسية، والشجاعة، النبل.

العدالة وحق السيادة الإقطاعية

تحت هذا العنوان يناقش كارل ستيفنسن موضوعًا يتعلق بمفهوم العدالة في العصور الوسطى في ظل النظام الاقطاعي، في البداية، يعالج ستيفنسن فكرة العدالة الإقطاعية، ويطرح سؤالًا جوهريًا: هل كانت العدالة الإقطاعية بالفعل تعبيرًا عن حقوق شرعية، أم أنها كانت مجرد تبرير لقوة السادة الإقطاعيين؟ يقدم ستيفنسن نظرة تحليلية على كيفية فهم تلك العدالة من منظورين مختلفين: منظور السيد الإقطاعي ومنظور التابع، والصواب أن مفهوم العدالة كان يتشكل ويتطور بناءً على احتياجات وأهداف الطبقة الحاكمة، وهو ما يظهر جليًا في العلاقة بين السيد الإقطاعي وأتباعه.

كانت تُفهم على أنها مزيج من القانون والعرف، حيث كان للسادة الإقطاعيين سلطة قضائية خاصة بهم تُمارس في أراضيهم. يوضح ستيفنسن أن هذه السلطة لم تكن مطلقة، بل كانت مقيدة بنوع من التفاهم المتبادل بين السيد الإقطاعي وأتباعه، وكانت المحاكم الإقطاعية جزءًا أساسيًا من النظام، حيث تمتلك الإقطاعيات محاكم خاصة بها لحل النزاعات بين الأتباع أو بين الأتباع والسيد الإقطاعي، وكان لهذه المحاكم سلطة واسعة، ولكنها كانت تعتمد على العرف والتقاليد أكثر من اعتمادها على نصوص قانونية مكتوبة

سقف السيادة الاقطاعية في العصور الوسطى

يمضي ستيفنسن في شرح كيفية ممارسة السيد الإقطاعي لحقوقه، والتي تشمل الحق في جمع الضرائب، فرض الخدمة العسكرية، وحتى التحكم في زواج الأتباع، ويرى أن هذه الممارسات كانت تهدف إلى تعزيز قوة السيد الإقطاعي وضمان ولاء أتباعه، ولكنها في نفس الوقت كانت توفر نوعًا من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في وقت كانت فيه أوروبا تعاني من الفوضى السياسية والحروب المتكررة.

وجراء تلك السيادة المفرطة للإقطاعيين، حدثت إصلاحات هنري الثاني، في منتصف القرن الثاني عشر، إذ أدخل سلسلة من الإصلاحات القضائية التي هدفت إلى تقوية سلطة الملك على حساب السادة الإقطاعيين، واحدة من هذه الإصلاحات كانت تأسيس محاكم المقاطعات الملكية التي بدأت تنافس المحاكم الإقطاعية، ومع ذلك، كان هنري الثاني حريصًا على ألا يُلغى تمامًا دور المحاكم الإقطاعية، بل حاول إدخال توازن بين سلطة الملك والقانون العرفي المحلي.

طبيعة الدولة الاقطاعية

عند النظر في طبيعة الدولة الاقطاعية كما تناولها كارل ستيفنسن في كتابه، نجد أن النظام الاقطاعي لم يكن مجرد بنية اقتصادية أو اجتماعية بحتة، بل كان نظامًا شاملًا يمتد ليشمل كافة جوانب الحياة في العصور الوسطى، لقد تميزت الدولة الاقطاعية بغياب السلطة المركزية القوية؛ حيث تضاءلت سلطة الملك لصالح النبلاء الذين كانوا يسيطرون على إقطاعياتهم وكأنها ممالك صغيرة مستقلة، تحكمها قوانينها الخاصة وتدار بشكل شبه ذاتي.

البنية السياسية للدولة الاقطاعية

في الدولة الاقطاعية، كانت السلطة مقسمة بشكل أفقي بين طبقة النبلاء، حيث كان لكل نبيل إقطاعية يديرها بما يشبه السيادة المحلية، هذه الاقطاعيات كانت تمثل وحدات سياسية شبه مستقلة عن الملك، مما جعل الدولة الاقطاعية تعتمد على شبكة معقدة من الولاءات الشخصية بين النبلاء والملك، وهذه الولاءات لم تكن دائمًا مستقرة، بل كانت تخضع لموازين القوة العسكرية والاقتصادية بين الملك والنبلاء، مما أدى إلى ضعف السلطة المركزية وتركز القوة في أيدي النبلاء.

العلاقات الاجتماعية في الدولة الاقطاعية

قسمت الدولة الاقطاعية المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسية: طبقة النبلاء، طبقة رجال الكنيسة، وطبقة الفلاحين، وهذه الطبقات كانت متداخلة بشكل وثيق، حيث كان لكل طبقة دورها الواضح والمحدد ضمن هذا النظام، الفلاحون كانوا يعتمدون على النبلاء للحماية والأرض، بينما اعتمد النبلاء على الفلاحين في تأمين الانتاج الزراعي الذي كان عماد الاقتصاد في الدولة الاقطاعية. رجال الكنيسة كانوا يمارسون نفوذًا قويًا على كلا الطرفين، مؤمِّنين نوعًا من التوازن الروحي والسياسي داخل المجتمع.

الاقتصاد في ظل الدولة الاقطاعية

وعلى المستوى الاقتصادي اعتمدت الدولة الإقطاعية بشكل أساسي على الزراعة والإنتاج المحلي، التجارة كانت محدودة للغاية بسبب انعدام الأمن وضعف شبكة الطرق، الملك كان يعتمد على الضرائب المستخلصة من النبلاء، الذين بدورهم جمعوا هذه الضرائب من الفلاحين العاملين في أراضيهم، الأرض كانت العنصر الأساسي في الاقتصاد الإقطاعي، وكانت تُعتبر مصدر الثروة الرئيسي للنبلاء، وهذا الاعتماد الكلي على الأرض والزراعة أدى إلى خلق مجتمع متكامل مغلق، حيث كانت الاقطاعيات تعمل كوحدات اقتصادية مكتفية ذاتيًا إلى حد كبير.

القانون في الدولة الإقطاعية

القانون في الدولة الإقطاعية لم يكن موحدًا، بل كان يتبع النظام العرفي المحلي لكل إقطاعية، النبلاء كانوا يمتلكون سلطة قضائية مطلقة داخل إقطاعياتهم، حيث كان لهم الحق في إقامة المحاكم الخاصة بهم وإصدار الأحكام، وهذه المحاكم كانت تعتمد في الغالب على العرف والتقاليد، ولم تكن هناك قوانين مكتوبة موحدة تنظم شؤون الدولة، وهذا النظام أدى إلى وجود تباين كبير في تطبيق القانون والعدالة بين مختلف الإقطاعيات، حيث كان كل نبيل يمارس سلطته وفقًا لمصالحه الشخصية وللعرف السائد في إقطاعيته.

تراجع السلطة الملكية أمام نفوذ النبلاء وبداية انهيار النظام الاقطاعي

النظام الاقطاعي الذي سيطر على البنية الاجتماعية والسياسية في أوروبا خلال العصور الوسطى، شهد تحولات جوهرية عبر عدة قرون، كانت بدايته الحقيقية في إنجلترا بعد الفتح النورماني عام 1066م، وقبل هذا التاريخ، لم يكن هناك نظام إقطاعي بمعناه الصارم كما نعرفه اليوم في إنجلترا، فالأنجلو ساكسون، الذين حكموا إنجلترا قبل النورمان، كانوا يملكون الأراضي بشكل مختلف عن الشكل الهرمي الذي ظهر لاحقًا فلم يكن هناك تنظيم هرمي صارم بين الملَّاك، بل كانت الملكية ترتكز على علاقات أكثر مرونة، حيث كان الملك يمنح الأراضي للنبلاء مقابل خدمات عسكرية، ولكن دون تنظيم إقطاعي صارم.

انتعاش الاقطاع وتفسُّخه في إنجلترا

ومع وصول ويليام الفاتح إلى إنجلترا، تغيرت البنية الاجتماعية والسياسية بشكل جذري، إن ويليام، الذي هزم الملك هارولد الثاني في معركة هاستينغز عام 1066م، قام بإعادة توزيع الأراضي على نبلائه الذين تبعوه في الفتح، وهذا التوزيع لم يكن فقط مكافأة على الولاء، بل كان أيضًا استراتيجية لفرض سيطرته على البلاد الجديدة، فكل نبيل كان يتلقى الأرض مقابل تقديم خدمات عسكرية وخضوع كامل لسلطة الملك، هذه العملية أضفت طابعًا إقطاعيًا صارمًا على النظام في إنجلترا، حيث أصبحت العلاقة بين الملك ونبلائه علاقة ولاء وحماية مشروطة.

واحدة من الخطوات الهامة التي قام بها ويليام الفاتح لتعزيز هذا النظام كانت إصدار كتاب “Domesday Book” عام 1086م، والذي يُعدُّ أحد أقدم سجلات الأراضي في التاريخ، هذا الكتاب سجل بشكل دقيق جميع الأراضي والموارد في إنجلترا ومن يمتلكها، ما أعطى الملك قدرة غير مسبوقة على التحكم في البلاد ومراقبة نبلائه. كان هذا السجل بمثابة أداة قوية لضمان أن الأراضي كانت تُدار وفقًا للنظام الإقطاعي، مما أدى إلى تثبيت سلطة الملك وتقوية البنية الهرمية الجديدة.

“إن الرجال الذين يمكن الاعتماد عليهم قد ينجبون أبناء ليسوا على مستوى الكفاية” 5

ومع مرور الوقت، خاصة خلال القرن الثالث عشر، بدأت سلطة الملك في إنجلترا بالتراجع أمام نفوذ البارونات والنبلاء، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هو التوقيع على “الماجنا كارتا” في عام 1215م في عهد الملك جون، الذي كان مجبرًا على منح امتيازات كبيرة للبارونات في محاولة للحد من التمردات التي تهدد عرشه، وكانت “الماجنا كارتا” وثيقة تاريخية فرضت على الملك التنازل عن بعض سلطاته للنبلاء، ما أدى إلى تقليص سلطة النظام الإقطاعي المركزي وفتح الباب أمام نظام أكثر لامركزية.

سقوط النظام الاقطاعي في فرنسا

في فرنسا، كان تدهور النظام الإقطاعي أكثر وضوحًا واستمرارية، وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر، خاصة في عهد الملك فيليب الرابع (1285-1314م)، بدأت السلطة الملكية تتعزز على حساب نفوذ النبلاء الاقطاعيين، وقد عزز فيليب الرابع، المعروف باسم الملك الحديدي سلطته من خلال سلسلة من الإصلاحات التي قوضت سلطة النبلاء، وأدخل الملكية في نزاعات مع الكنيسة، مما أدى إلى زيادة مركزية الحكم، وبحلول القرن الخامس عشر، بدأت السلطة الإقطاعية تتلاشى مع انتشار الأفكار الجديدة وزيادة النفوذ البرجوازي.

الثورة الفرنسية عام 1789م التي جرى الحديث حولها في بداية الدراسة، كانت بمثابة نهاية نهائيَّة للنظام الإقطاعي في فرنسا، فلم تقتصر هذه الثورة على إزالة الملكية فقط، بل أزالت أيضًا البنية الاجتماعية التي دعمها النظام الإقطاعي لعدة قرون، لقد الثورة أنهت الامتيازات الإقطاعية، ولم يكن هذا التغيير محدودًا بفرنسا فقط، بل انتشرت تأثيراته في جميع أنحاء أوروبا، حيث بدأت المجتمعات الأخرى في التحول من الاعتماد على الزراعة إلى اقتصاد صناعي وتجاري.

وفي أوروبا بشكل عام، كانت هذه الفترة مليئة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على النظام الإقطاعي، فصعود التجارة في المدن الأوروبية، خاصة في إيطاليا وهولندا، أدى إلى ظهور طبقات برجوازية جديدة بدأت تأخذ زمام الأمور من النبلاء الإقطاعيين، هذه الطبقات الجديدة، التي اعتمدت على التجارة والصناعة، كانت أكثر ديناميكية واستعدادًا لمواجهة تحديات العصر، مما أدى إلى إضعاف النفوذ الإقطاعي بشكل تدريجي.

نقد كتاب الاقطاع في العصور الوسطى لكارل ستيفنسن

إن الدراسة السابقة لهذا الكتاب، كانت تعتمد في جل فقراتها على شرح وإعطاء بعد منطقي وتفسيري لمختلف مفاصل الكتاب واقتباساته المهمة، والمطلع على كتاب كارل ستيفنسن، وطريقته يدرك مدى جفاف لغته عن وضع كل سطر في سياقه التاريخي، فالكتاب يكاد يكون خاويًا عن كل سياق تاريخي لما يعمل على تحليله، فهو بالكاد يتناول النظام الاقطاعي وكأنه مجموعة أفكار معزولة عن الأماكن، والشخصيات، والتواريخ، بل كانت لغة الكتاب جافة ومباشرة ما يجعلها تحديًا للقارئ غير المتخصص، فمع أهمية التحليل الذي قدمه، إلا أن الكتاب لا يكاد يجذب شخصا يريد إضافة ثقافية لنفسه حول تلك الحقبة، بخلاف الكتب التاريخية السردية، وقد حاولت في هذه الدراسة إعطاء بعد تفسيريٍّ لمختلف فصول ومفاصل الكتاب حتى يضحى سلسًا بين يدي القارئ.

الأسئلة الشائعة

قائمة المراجع

- الإقطاع في العصور الوسطى، كارل ستيفنسن، ترجمة محمد فتحي الشاعر، دار المعارف، ص1 ↩︎

- الإقطاع في العصور الوسطى، كارل ستيفنسن، ترجمة محمد فتحي الشاعر، دار المعارف، ص4 ↩︎

- الإقطاع في العصور الوسطى، كارل ستيفنسن، ترجمة محمد فتحي الشاعر، دار المعارف، ص5 ↩︎

- الإقطاع في العصور الوسطى، كارل ستيفنسن، ترجمة محمد فتحي الشاعر، دار المعارف، ص8 ↩︎

- الإقطاع في العصور الوسطى، كارل ستيفنسن، ترجمة محمد فتحي الشاعر، دار المعارف، ص53 ↩︎

اترك تعليقاً