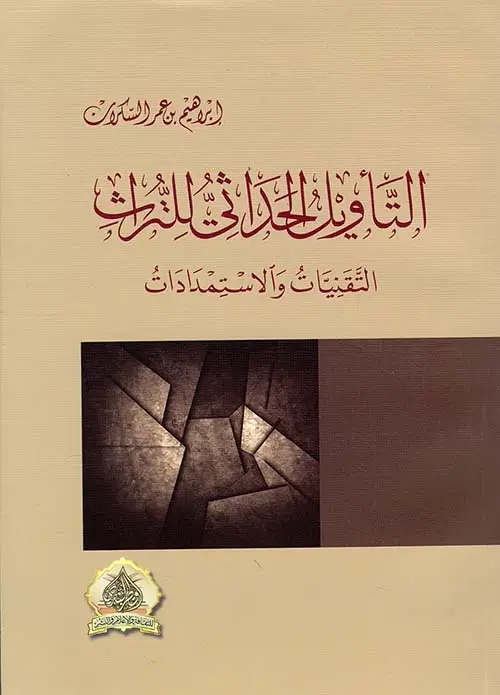

مراجعة نقدية سريعة لكتاب التأويل الحداثي للتراث، لمؤلفه إبراهيم السكران، باحث سعودي، طبعة دار الحضارة للنشر والتوزيع، يقع الكتاب في 448 صفحة، وطبعته الأولى كانت سنة 2014م، يمثل هذا الكتاب أحد المؤلفات المرجعية في بحث تقنيات التوفيد الحاصلة في الكتابات التي قدمها مختلف أبناء التيارات الليبرالية، والماركسية العربية، عن الكتّات الأجانب، في الأوساط الإسلامية

المحتويات

من هو إبراهيم السكران؟

إبراهيم السكران (ولد في 5 ربيع الآخر 1396 هـ الموافق 4 أبريل 1976م) باحث ومُفكِّر إسلامي، له العديد من المؤلفات والأبحاث والمقالات المنشورة وله عدد من الكتب المطبوعة.1

مقدمة لمراجعة التأويل الحداثي للتراث

كتاب التأويل الحداثي للتراث، من حيث قوة الاستقراء للأعمال الحداثية التأويلية، ونسبة كل منها لمنبعه الاستشراقي؛ بلغ الغاية، فالتأويل الحداثي في هذا الباب لا تكاد تجده مثله، ومع هذا تجد شيئا من من الثغرات في الطرح، قد يجدر تعقبُّها، فإن أصل كل تطوير للمعرفة؛ إنما هو النقد.

دعاية غير واقعية من شخص لم يدقق في الكتاب

إن عدم التدقيق في قراءة أي كتاب ثم التصدر لتقديم رأي حوله، دوما ما يكون مظنة للوقوع في سوء التصورات، كما سيأتي في هذا المقطع، ومن ثم تحولها إلى دعاية قد يكون الكاتب نفسه في معزل عنها، بل قد لا تكون خطرت على باله أصلا.

هل قرأ السكران لفان أس بالألمانية؟

كنت قبل قراءة الكتاب سمعت في أحد المقاطع من ينسب لابراهيم السكران كشف سطو فهمي جدعان على أفكار فان أس، رغم عدم ترجمتها للألمانية، ليُدل أن السكران قد قرأ لفان أس بالألمانية، وكشف سرقة جدعان له رغم كتابته بالعربية، وهذا كلام من لم يقرأ الكتاب، بل السكران نفسه ينبّه على أنه مسبوق بذكر ذي الفضيحة لفهمي ومصدر جدعان في كل ما كتبه عن فان أس هو رضوان السيد، وبالعربية.

توضيح إبراهيم السكران لمسألة فان أس وجدعان

يقول إبراهيم السكران في التأويل الحداثي للتراث، أن مصدر فهمي جدعان حول طرح فان أس والذي أعاد تكراره، كان بواسطة رضوان السيد؛ تلميذ فان أس، وليس بشكل مباشر من فان أس، ومع أن هذا قد ذُكر في ثنايا الكتاب، تجد من يقدّم بواتكاست نحو عملية التوفيد من فان أس نحو جدعان، وهو لم يقرأ الكتاب بتأن على الأغلب.

مستوى النقد في كتاب التأويل الحداثي للتراث

كان الكتاب من حيث النقد يعاني بناء ضعيفا، وهذا راجع لمنهجية الكتاب ذاته، فالسكران أراد البيان من أين يستمد الحداثي العربي أفكاره التأويلية للتراث وبيان تقنياته في ذلك، لكن هذا في الحقيقة يعبر عن معلومة، وقد تكون ذي المعلومة فضيحة بالنسبة للحداثي في أعين القراء البسطاء، وتكسر هيبة المشاريع الحداثية بأنها مجرد تقليد، لكن ذي المعلومة أساسا هي واقع موضوعي، ويصرح بها هؤلاء الحداثيون جميعا ولا يسترونها، ومن حاول الستر (جدعان) كان السكران مسبوقا بكشفه (رضوان السيد) لكن السؤال عما خلف هذا الواقع هو ما يبرز لمسة الكاتب، فهذا يكون بالنقد، لا بمجرد إدراك التقنية والمنبع للتأويل الحداثي.

القيمة المضافة هي استهلاك الخصم الفكري نقدا

وهذا أشبه بما تعرض له ابن تيمية في العلاقة بين المتفلسلة واليونانيين، بين ابن عربي والغزالي، بين الغزالي وابن سينا، بين إخوان الصفا وأفلاطون، بين علم الكلام كحاشية، والفلسفة اليونانية كمتن، فلم يكن المشروع الحقيقي هو كشف بناء هذا على ذاك، استمداد هذا من ذاك، تقنية هذا في توظيف فلسفة ذاك.

وإنما استهلاك الخصم نقديًا في كل فكرة وعلى كل مستوى (لغوي، عقدي، فلسفي، تاريخي)، مع التطرق لنقد التقنية (قانون التأويل) ونقد مادة الاستمداد (الرد على المنطقيين)، فعندما ترى من ينظر لذا الكتاب على أنه غاية في باب نقض التأويل الحداثي، تدرك المفارقة بين الأعمال النقدية التراثية وبين الأعمال المعاصرة، بل ترى كيف كان مدى اقتناع الناقد التراثوي بعمله مقارنة بالمعاصر الذي وقع في ذات السياق الذي وقع به المتقدم، كما ترى جودة المعيار الذي تميَّز به من يكتب لهم المتقدم، مقارنة بالقراء المعاصرين.

التدقيق في بعض معطيات الكتاب

أحمد أمين ومعتقد السلف في كتاب التأويل الحداثي

يقول إبراهيم السكران: “في خصوص العقيدة الإسلامية، فإن أحمد أمين جعل عقيدة السلف في إثبات الصفات الإلهية الاختيارية نظرية مستوردة من اللاهوت اليهودي، حيث عقد أحمد أمين مبحثا استعرض فيه ما سماه: تسرب الثقافة اليهودية إلى للمسلمين. ثم يقول -أي أحمد أمين-: وذهب جماعة من غلاة الشيعة، وجماعة من أصحاب الحديث إلى التشبيه، وقالوا يجوز عليه أي الله: الانتقال والنزول والصعود والاستقرار، فخذوا في ذلك حذو اليهود في اختلافهم وهذه فكرة استشراقية مكررة وقد واصل الطرق عليها الجابري أيضًا” 2

التعقيب على مصدر أحمد أمين

في الحقيقة هذه النسبة غير دقيقة، بل أحمد أمين هنا لا يكرر فكرة استشراقية، وإنما يكرر أفكار أبي عبد الله الرازي، المُلقَّب بفخر الدين، وهو القائل: “اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة وكان بدو ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض ثم تهافت في ذلك المحدثون ممن لم يكن لهم نصيب من علم المعقولات” 3

إبراهيم السكران ومعطياته عن الجابري

يقول إبراهيم السكران “حتى أنه في نص طويل استعرض فيه النبوة والخلافة الراشدة في قالب تفسيري ماركسي- اقتصادي، وهو ما يسميه الماركسيون منهج المادية التاريخية في التفسير، ثم ختم الجابري ذلك كله بهذه العبارة الجامعة: تاريخ الإسلام منذ قيام الإسلام إلى اليوم صراع بين الطبقات. ومن له أدنى خبرة بالمكتبة اليسارية يدرك فورا أن هذا التفسير الطبقي الشامل للتاريخ لا يخرج إلا من معجم ماركسي كث الشارب” 4 ويقول عن أطروحة الجابري في العقل السياسي العربي أنها عادت إلى: “مربع المادية التاريخية الماركسية المختزل في العامل الاقتصادي في تفسير التاريخ” 5

التعقيب على كلامه حول الجابري

وهذا في الحقيقة تحليل غير دقيق، فقراءة الجابري للتاريخ الإسلامي مختزَلًا في العامل الاقتصادي لا يخرج عن تحكيم “معجم ماركسي كث الشارب”، وإنما عن قراءة مغلوطة ومتسرعة للماركسية. وفي نقد سمرين لطيب تزيني، الذي يشترك مع الجابري في الاختزال الاقتصادي للتاريخ، جرى توضيح المفارقة بين نظرة الفلاسفة الماركسيين للعوامل المتدخلة في التاريخ وبين التعامل المتسرع من الماركسيين العرب. يقول أنجلز: “العوامل الاقتصادية لم ينسب إليها المؤرخون حتى الآن أي دور أو ينسبون إليها دورا ثانويا فقط، إن هذه العوامل تؤلف قوة تاريخية حاسمة بالنسبة للعالم الحديث على الأقل، وإن العوامل الاقتصادية تشكل الأساس الذي تقوم عليه التناحرات الطبقية الراهنة” 6

أنظر جعل العامل الاقتصادي قوة تاريخية بالنسبة لـ [العالم الحديث] وهو عين العامل الذي يعتبر أساس تناحر [الطبقات الراهنة]، حديث وراهن. بخلاف عصر ما قبل الرأسمالية في التحليلات الماركسية الجادة! فهو في نظر ماركس وأنجلز، كان يقوم تاريخيا على كثير من العوامل إلى جانب العامل الاقتصادي، حتى جاءت الرأسمالية التي “مزقت دون رحمة جميع العلاقات المعقدة والمتنوعة لكي لا تبقى على أي علاقة أخرى بين الإنسان والإنسان سوى علاقة الصرفة والإلزام القاسي بالدفع فورا، لقد أغرقت أقدس انفعالات الوجد الديني والحمية والفروسية”7

فالاقتصار على العامل الاقتصادي، مرجعه قراءة مغلوطة ومتسرعة للماركسية من طرف الجابري، لا [المعجم الماركسي]، فالأخير يرى في أشهر مراجعه أن الوجدان الديني والفروسية والحمية والكرامة؛ على مستوى التاريخ الغربي على الأقل كانت عوامل تحرك التاريخ. حتى جاءت الرأسمالية فمزقت كل ذلك وأبقت على عامل المال.

قانون التأويل وضرورة العودة لآلية ابن تيمية

يقول ابراهيم السكران:

وهذا من النصوص التي تدل على ضرورة التفريع على النقد الذي وجهه ابن تيمية لفكرة “قانون التأويل”، فالاستدراك على الحداثي الذي لم يعش النصرانية ومع ذلك يستعمل مصطلحاتها لعلة استعمال المستشرق النصراني لها في دراسته الإسلام، هو من جنس استعمال الفلاسفة العرب والمتكلمين للقضايا الأرسطية تارة والأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة تارة أخرى، وفي أحيان كثيرة بنفس المصطلحات، مع أنهم لم يعيشوا ديانات هؤلاء الفلاسفة ابتداء، ولم تكن الثقافة اليونانية جزءا من ذاكرتهم الروحية.

فإن دراسة التأويل الحداثي ليس بالشيء الصعب، هي مثل دراسة قانون التأويل للغزالي، أو ابن العربي، أو أضحوية ابن سينا، أو بعض ما كتب الرازي والجويني ونحوهم. فالمهمة الأساسية هي تجديد مشروع ابن تيمية في تكوين درء تعارض بين العقل (ما يتعارض من فلسفة صحيحة مع العقل الحداثي) والنقل (آيات فروع الدين) بنفس القدر الذي امتاز به مؤلف ابن تيمية (الدرء) لا مجرد فهم التأويل الحداثي، ومن ثم التعرض له بكلام كثير يبقى في النهاية محض شذرات.

“تفسير التاريخ الاسلامي بالنماذج الكنسية له نظائر كثيرة، مثل مفهوم الأرثوذكسية، والبطريركية، والإكليروس، ولوثر الإسلام” 8

– إبراهيم السكران

مفهوم التفسير هنا، الذي يمثل التأويل، قد يكون إذا رأيت المستشرق يستعمله، فهو يدرس دين الإسلام وتاريخه؛ بأدوات دراسة المسيحية وتاريخها، لكن تستغرب حينما ترى هذا المنحى حاضرًا لدى عربيَّان يقفان في مخيلة دارسي الفكر على طرفي نقيض: محمد أركون، وجمال الدين الأفغاني. كان أركون كثير الاستعمال لمصطلح “الاورثدوكسية الإسلامية”، وهي الطائفة التي يرى ضرورة تجاوزها كي تتحقق الحداثة الإسلامية، وفي المقابل كان جمال الدين الأفغاني يرى أنه:

لا بد للمسلمين من حركة تجديد ديني لأننا إذا نظرنا إلى النهضة الأوروبية وجدنا من أهم أسبابها حركة الإصلاح الديني البروتستانتي منذ عصر لوثر9

– جمال الدين الأفغاني

فبين دراسة الإسلام نقديًا وفق معطى الإسلام الأرثوذوكسي وبين إصلاح الإسلام وفق معطى الإسلام اللوثري، تكمن المقاربة بين أركون الشرير، وبين الأفغاني رائد النهضة، وبالمناسبة، فإن جون هوفر الذي يحتفي كثيرون بأبحاثه عن ابن تيمية، واقع أيضا في سلوك تفسير الإسلام بالنماذج الكنسية، وإقحام ابن تيمية في ذلك، وهو كثير الاستعمال لمصطلح الإسلام الأرثوذكسي.

إبراهيم السكران عن وائل حلاق

يقول إبراهيم السكران في معرض حديثه عن وائل حلاق: “ويتعامل وائل حلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة غير مهذبة ولا يتحرى الأدب، وهذا مفهوم للأسف نتيجة كونه نصراني عربي، كقوله عن رسول الله: لم يكن بإمكان محمد أن يفكر في تشريع من خلال هذه المصطلحات المتطورة، وهكذا يتعامل بقلة أدب مع أئمة السلف كقوله عن الإمام شريح: القاضي شريح عُرف بممارساته التي تتضمن خرقا صارخا للقرآن.

وقوله عن قضاة السلف: المعرفة بالقرآن، يجب أن لا نفهم منها أن القضاة الأوائل كانوا يقومون دائما بتطبيق الشرع القرآني. والمراد أن نقد وائل حلاق لشاخت أشبه بمحاولة للبحث عن شرعية التجديد والإضافة داخل السياق الغربي بالمزايدة عليه، أكثر من كونها تصحيحا علميا موضوعيا لأخطاء المستشرقين وقد وجدت أيضا من لا يزال مغترًا بكتاباته” 10

فهذا يذكرني بكمية الفرح التي انعكست في كتابات كثير من الإسلاميين لما عرضت الجزيرة مقابلة وائل حلاق مع الظفيري، بعضهم أخذ يدعو له استبشارًا بأنه على عتبة التوحيد، والثاني أخذ يظيف عليه مسحة الباحث الموضوعي المتجرد للحق، وهكذا يحصل من فترة لفترة.

مقابلة وائل حلاق مع الظفيري

لتحميل الكتاب

المراجع

- عن ترجمة إبراهيم السكران: اقرأ المزيد ↩︎

- التأويل الحداثي للتراث، إبراهيم السكران، دار الحضارة، الطبعة الأولى ١٤٣٥ه، ص١٥٣ ↩︎

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، الفخر الرازي، مراجعة وتحرير: علي سامي النشار، الناشر: مكتبة النهضة المصرية، ص٦٣، باختصار يسير ↩︎

- التأويل الحداثي للتراث، إبراهيم السكران، دار الحضارة، الطبعة الأولى ١٤٣٥ه، ص٧٠ ↩︎

- التأويل الحداثي للتراث، ص٧١. ↩︎

- فريدريك إنجلز، ستبانوفا، دار التقدم، موسكو، ص٤٦. ↩︎

- البيان الشيوعي، ماركس-أنجلز، ص٦١. ↩︎

- التأويل الحداثي للتراث، إبراهيم السكران، دار الحضارة، الطبعة الأولى ١٤٣٥ه، ص١٠٣ ↩︎

- الرد على الدهريين، ص٩. ↩︎

- التأويل الحداثي للتراث، إبراهيم السكران، دار الحضارة، الطبعة الأولى ١٤٣٥ه، ص١٠٢، باختصار ↩︎

اترك رداً على جواد إلغاء الرد