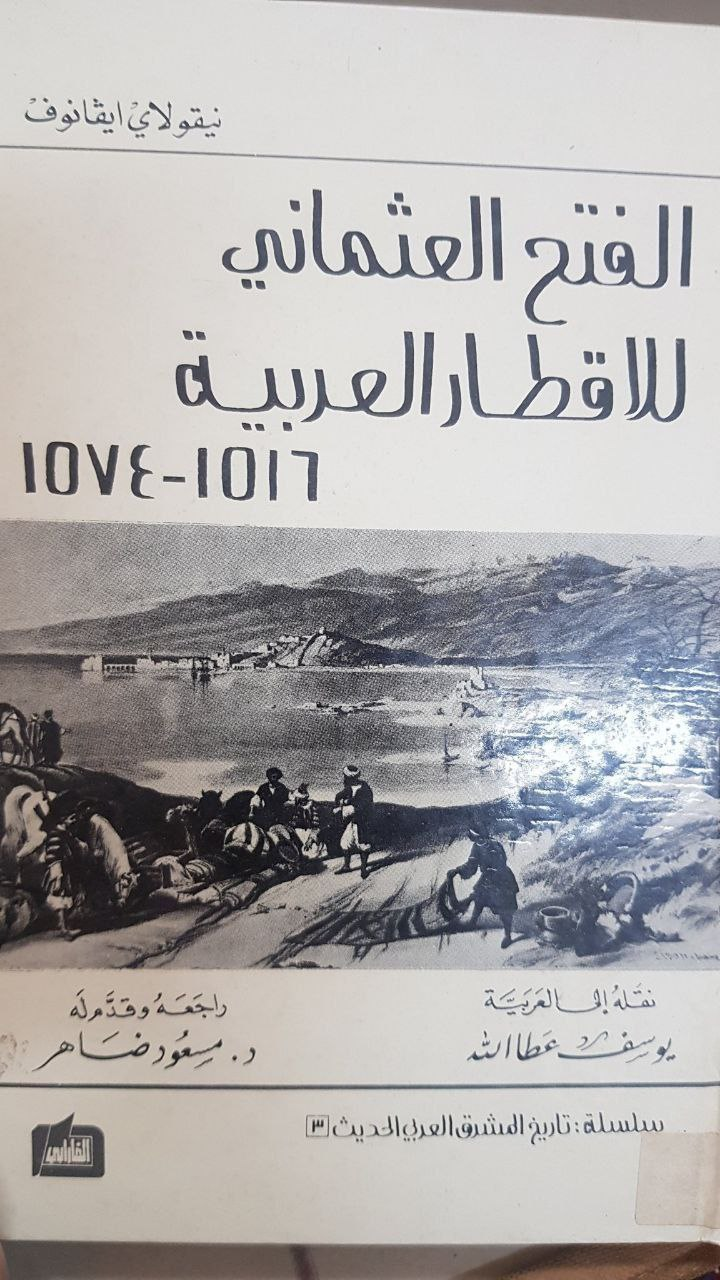

من الكتب المميزة التي تتناول حقبة الدخول العثماني لمختلف أقطار العالم العربي واحدة تلو الأخرى منذ ١٥١٦م، إلى ١٥٧٤م، وكان لوضع الجزائر في بدايات القرن ١٦م نصيب ممتاز من التأريخ والتحليل، يقع الكتاب في ٣١٨ صفحة، ويصلح للجميع المستويات، من تأليف نيكولاي إفانوف.

عند قراءة مواقف الشعوب العربية وغير العربية إسلامييها وغير إسلامييها، من التدخل العثماني سلطويا في أقطارها، يُطرح سؤال جوهري عن حفاوة الترحيب بالعثمانيين، والذي كان شعورا سائدا في كل بلد عربي، بل في كل مدينة وقرية، وفي أوساط القوات المسلحة وبين الأهالي أيضا، حتى كانت جماعات كبيرة تنحاز والسلاح في أيديها إلى جانب العثمانيين.

يمكن الجواب عن هذا السؤال – مبدئيا– بالتطرق للدعاية التي كان تركيز العثمانيين منصبًا عليها، والتي تمكنت من استقطاب مشاعر الفلاحين وجماهير سكان المدن لا سيما في أواسط المنتجين والقرى، حيث أصبحت تلك الشعارات من أسس التعاطف مع العثمانيين وبنيت على قاعدتها النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للباب العالي، وتبلورت فيها أفكار حول المساواة والأخوّة بين الجميع، والعدالة الاجتماعية، والوفاق، وإدانة مظاهر الترف والثراء، فكانت شعارات تعكس منهجا سياسيا يقوم على تقويض كل أدبيات النظام القديم (المملوكي خاصة) وإعادة بناء المجتمع وفقا لأدبيات جديدة تتلاءم مع غالبية فئات المجتمع التي ارتكزت السياسة العثمانية على استقطابها.

“أظهر سليم الأول اهتماما كبيرا بالأولياء ورفات القدسيين وأمكنة العبادة التي يقدسها الشعب… بيد أن أكبر دوي كان ذلك الذي أحدثته زيارته لقبر ابن العربي في ضاحية دمشق حيث أمر ببناء ضريح رائع له”.

الفتح العثماني للأقطار العربية ١٥١٦م- ١٥٧٤م، نيقولاي إيفانوف، نقله إلى العربية يوسف عطا الله، راجعه وقدم له الدكتور مسعود ضاهر، الناشر دار الفارابي – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى ١٩٨٨م، ص٦٧

إن النظر في الشعارات الشعبوية التي أسست للقاعدة الشعبية للوجود العثماني حاول الكتاب شرحه بالعودة إلى أساس الأدلجة العثمانية الأولى، والتي بقيت ممتدة عبر قرون، حيث كان الفلاحون وفقراء الأناضول يقاومون الاضطهاد الإقطاعي تحت الشعارات الغزواتية والتي كانت راجعة في تكوينها الاجتماعي إلى إرث التعاليم التي أسسها محي الدين ابن العربي الصوفي وأتباعه في الأناضول،تلك التي كانت –كما شرح ابن تيمية مرارا– مستمدة من كتابات كثيرة لأبي حامد الغزالي، والتي كانت تعاليمها رائجة في حقبة الموحدين في مثل الجزائر وتونس وغيرهما، الأمر الذي وطّد لأساس مشترك بين الذهنية العثمانية والذهنية الرائجة في مثل هذه الأقطار، ولذلك لا يمكن أن نستمد أي نظرية أو نسق نظري متسق حول مفهوم العثمانيين للخلافة، أو حتى لدى ممثلي تلك الأقطار العربية والتي رحّبت بالعثمانيين كخلفاء دون أي مساءلة، فمفهوم الخلافة كان على أحسن حال يأتي ضمن التصور الأشعري للإرادة البشرية، وقد استوعب العثمانيون ذلك وطردوه لأقصى لوازمه، في الشعار الذي انسبك في عبارة (الدولة التي يحرسها الله)

فهي دولة –وفقا لهذا– تأسست بإرادة إليهة من دون توسّط الإرادة البشرية أو تأثيرها، فالسؤال الجماهيري هنا، هو سؤال عن إرادة الإله، وفقا للنسق الجبري، فإن الإنسان العربي استوعب المعطى العثماني الذي تمثل في [الخلافة] مجرّدا عن أي مؤثر بشري، الأمر الذي كسى على [الباب العالي] كسوة [ظلّ الله في الأرض] بكل ما تحمله من عبوة صوفية، وعملت تلك الكسوة على بلورة المخيلة والذهنية العربية لصالح العثمانيين تماما، لتكون شعوب الأقطار العربية أرضا خصبة للتفريغ العثماني العملي فلم يلق العثمانيون إبان القرن السادس عشر أدنى مقاومة شعبية، وساهم في ذلك إضافة لما سبق، السّبق الشعبي بتكوين وعي يمثل مقدمة لقدوم العثمانيين، حيث رصد الكتاب توثيقات عدة حول عودة المهدي في صورة العثمانيين، ولحق ذلك رؤى ومنامات وطلاسم صوفية وهكذا.

“حمى العثمانيون في الواقع الدراويش الصوفيين، وحولوا طرق الدراويش إلى نظام عام في الحياة الدينية، لكن المماليك أنفسهم أظهروا تسامحا حيال الفرق الصوفية، فقد سمحوا تحت ضغط الفئات الشعبية لمجموعات الدراويش بممارسة شعائرهم، وتقديم الاحترام لزعماء الفرق الصوفية.

لكن المماليك لم يتخلوا بعض الأحيان عن تصلبهم في بعض الأمور فقد منعوا حتى النهاية تداول مؤلفات محي الدين بن العربي وهو الصوفي الأندلسي … الذي كان له تأثير كبير على نشوء الفكر الاجتماعي العثماني وتطوره، فإذا كانت مؤلفاته قد أحرقت في القاهرة وأغرقت في المياه، فقد حفظت في اسطمبول وقونية بإجلال وأعيد نسخها”

الفتح العثماني للأقطار العربية ١٥١٦م- ١٥٧٤م، نيقولاي إيفانوف، نقله إلى العربية يوسف عطا الله، راجعه وقدم له الدكتور مسعود ضاهر، الناشر دار الفارابي – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى ١٩٨٨م، ص٥٥

كان أحد أتباع ابن عربي الصوفي، رجل شغل أعلى المناصب المرموقة، وهو جلال الدين الرومي (١٢٠٧- ١٢٧٣م) كان بمثابة المرشد الروحي للشاب عثمان الأول الذي حكم خلال (١٢٨١- ١٣٢٦م) وتوحدت تحت قيادته حركات الغزواتيين والإخائيين لأول مرة في التاريخ التركي.

ومع تطور عثمنة مؤسسات الدولة أخذت شعارات ومُثُل الغزواتيين والآخيات، تكتسب طابع الأيديولوجية الرسمية للسلطنة، وقدمت نفسها كثورة اجتماعية، وفي عصر الانبعاث قدمت العثمنة بكل مكوناتها نفسها كنقيض لللاتنية، وبهذا عادت الأفكار المثالية الاجتماعية والثيوقراطية العثمانية في خطواتها الأساسية إلى تصورات ابن عربي حول ألوهية الكون لإقامة مملكة الله على الأرض، في تأسيس الدولة التي يحرسها الله، مع تكوين قاعدة نظرية لمفهوم التسامح الديني.

الأمر الذي يفسر ترحيب قواعد شعبية واسعة في أوروبا ورغبتهم بأن يعيشوا تحت الحكم العثماني دون البقاء تحت سلطة البابا الذي كان يكرس كل أنماط الاضطهاد الاقتصادي، وفي هذا كان يخطب جلال الدين الرومي قائلا (أنا لست مسلما ولا مسيحيا ولا يهوديا) وكان يتوجه في خطبه إلى الجميع (الكافر، كما إلى عابد الأصنام)، وكانت الفرق الصوفية تأخذ تراتبية ما ضمن خطاب الدولة.

فمنها ما كان يتميز بتجريد فلسفي مثالي، ومنها ما كان خطابه يتميز بقربه إلى الوعي الفلاحي، وهذا ما جعل تصورات ابن عربي ومدرسته تتحول بفعل العثمانيين إلى قوة من أجل إعادة بناء المجتمع، وهكذا كان أتباع ابن عربي ورؤساء فرق الدراويش يتمتعون بنفوذ لا ينازع في بلاط الحكم العثماني، إذ مثلوا المعصم النظري الذي كفل تعبيد الذهنية والنفسية الشعبية لدى مختلف الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية عربيّها وغير عربيّها، فهُم الأداة الأيديولوجية الأساسية لتطويع الجماهير أمام العثمانيين.

اترك رداً على ادريس إلغاء الرد