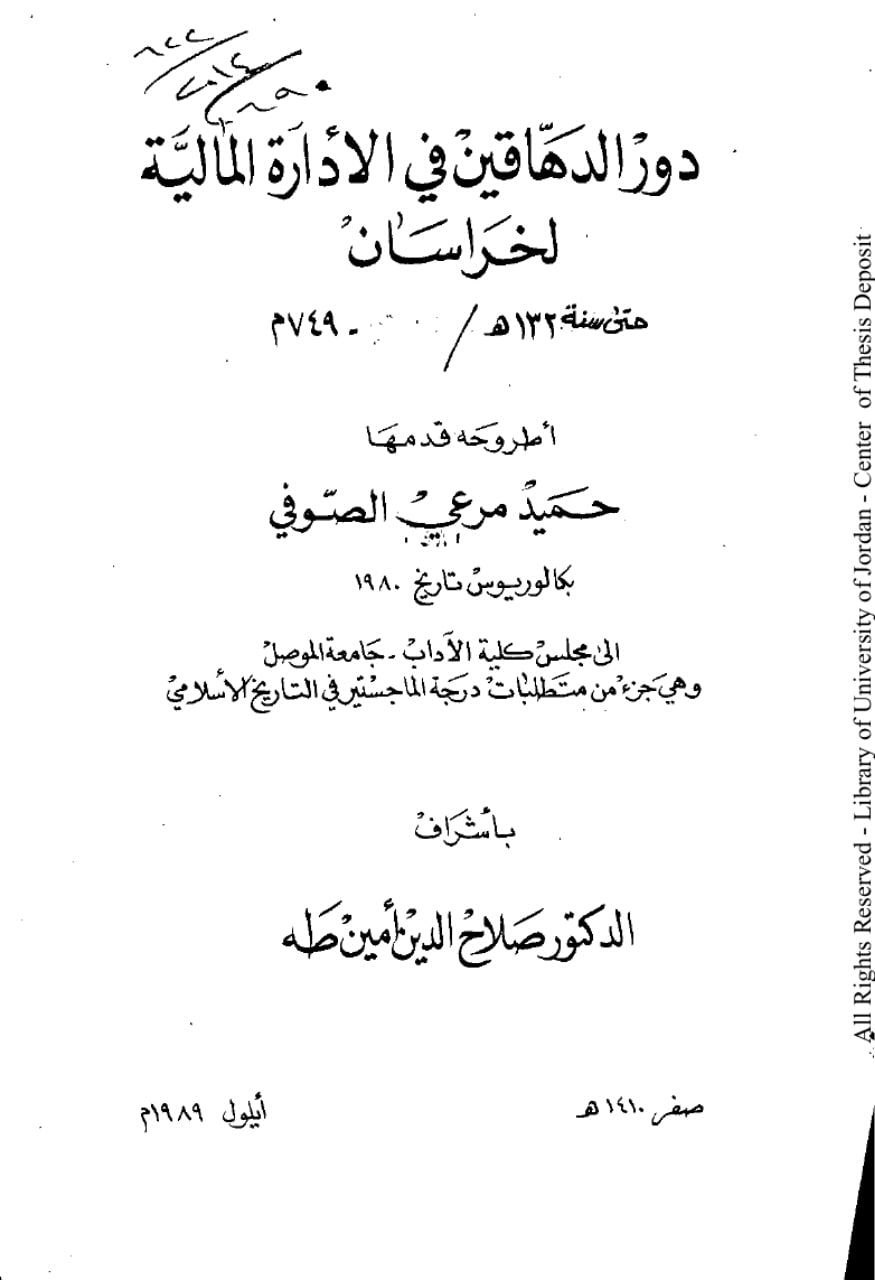

كتاب دور الدهاقين في الإدارة المالية لخراسان من تأليف حمدي مرعي صوفي، وفي الأصل، يمثل هذا الكتاب أطروحة قدمها حميد مرعي إلى مجلس كلية الآداب/ جامعة الموضل لاستكمال متطلبات الماجستير في التاريخ الإسلامي، ولا يخلو الكتاب من ملاحظات، ومع ذلك أعتبره من الكتب التي لا ينبغي تجاوزها عند القراءة في الإدارة الأموية لاقتصاد خراسان، أو بنية الحكومة العربية التي كانت قائمة في بلاد ما وراء النهار، سياساتها، وبرامجها، ومراحلها.

المحتويات

نظام الدهاقين في خراسان قبل الفتح

بدأ الكتاب كعادة مختلف الرسائل الأكاديمية بربط عوامل الموضوع بجذوره اللغوية، فجاء على تعريف الدهاقين، والتعريف لمصطلح خراسان، ومن دون حشو أوضح الكتاب التقاسيم الطبقية التي عانتها خراسان وبلاد فارس بشكل عام، في فترة الساسانيين أي قبل الفتح، ومن بين الطبقات التي كان لها نفوذ واسع في بلاد فارس على عامة الشعب، تأتي طبقة الدهاقين، الذين مثلوا القادة والرؤساء المباشرين للقرى والمدن التي يقوم اقتصادها بشكل عام على الزراعة، إضافة إلى شيء من التجارة والعمل الحِرفي.

الدهاقين هم قدماء الإيرانيين ممن ينتمون إلى سلالتي التاجيك والسارت من قاطني القرى التي كانت منتشرة فيما مضى ضمن المنطقة الواقعة الآن بين بلوجستان وأفغانستان، ودهقان تعني الشخص القوي على التصرف ورئيس الاقليم، أو مقدم القرية

الجواليقي، المعرب، ج9، ص206

وكانت ديانة الدهاقين هي الزرادشتية، وبفعل كون الزراعة هي قوام الاقتصاد الخراساني، صارت الزرادشتية بحكم أنها دين وضعي، تقوم على تقديس العمل الزراعي واعتباره صفة لروح الخير وشرفا للإنسان، وبهذا صار الفلاح مقتنعا أن الانسان القادر على إفراح الأرض هو من يمتلك القدرة على إحياء البوار منها، وكان لهذه الفلسفة دور رائد في إبقاء سلطة هؤلاء الدهاقين ورجال الدين من زردشتية على الفلاح الذي كان ساذجا، وفي فترات لاحقة تقدم الوعي الفلاحي نحو الثورية، فأسس فلسفات نقيضة للزردشتية تقوم على جعل تلك الأراضي مشاعية بين الكل، بإلغاء كل نزعة نحو تمليك الأراضي، وظهرت هذه الفلسفة تحت مسمى المزدكية.

كانت معظم الإيرادات المالية للدولة الساسانية تأتي من مصدرين هما: ضريبة الأرض وضريبة الأعناق، وبمقدار تعلق الأمر بضريبة الأرض فقد كان على كل قرية أن تدفع قسما مما تنتجه أرضها من غلات زراعية، ضريبة للدولة تتراوح نسبتها من النصف إلى العشر.

وعليه، صارت وظيفة الدهاقين الأساسية في خراسان هي الاشراف على الأرض وتطبيق نظم الدولة الإدارية والمالية من خلال قيامهم بجباية الضرائب المقررة من الفلاحين العاملين في الأراضي ورفعها إلى خزائن الأموال، فصارا بمثابة الواسطة بين الفلاحين والملك. وشهدت المرحلة الساسانية استخدام الدهاقين لشتى أصناف العنف عند تحصيل الضرائب كالتعذيب والإقامة في الشمس، أو صب الزيت المغلي على الرؤوس لمن يمتنع عن الأداء، ونحو ذلك.

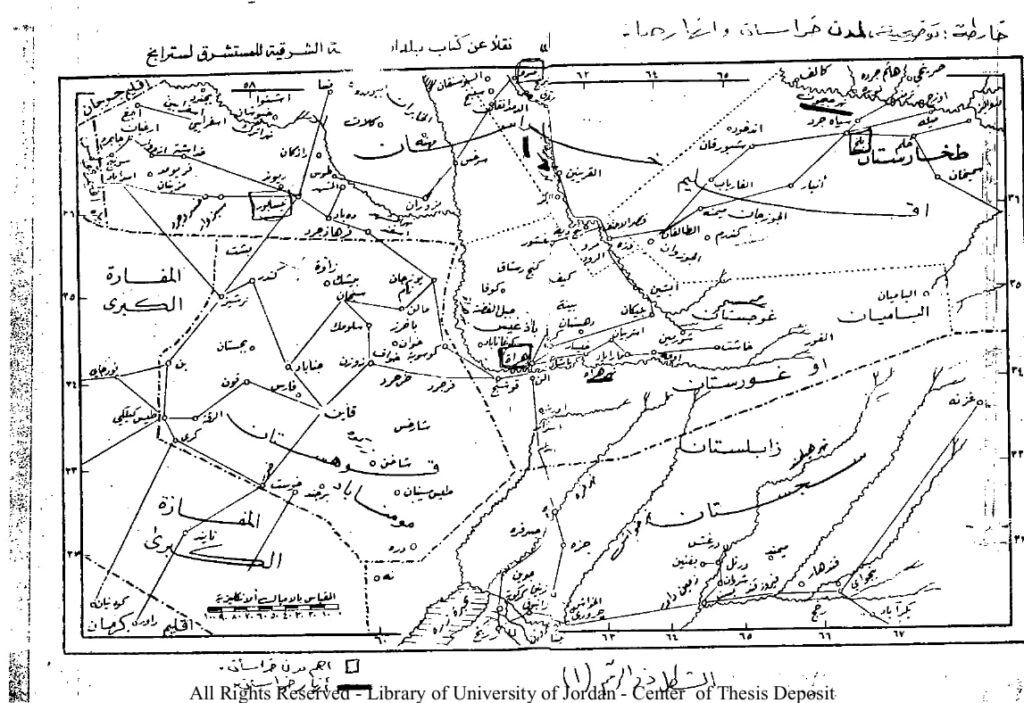

إقليم خراسان

تعني كلمة خرسان: المشرق، كلمة (خر) تعني الشمس، وكلمة (أسان) تعني موضع الشيء، أي موضع الشمس، وتم استخدامها من طرف الفرس للدلالة على إقليمهم الشرقي، وهو الواقع في شمالي شرق إيران، وهي تضم مدنا مثل نيسابور، وبلخ، وهراة، ومرو، وغيرهم.

فتحت خرسان في عهد عمر بن الخطاب (13 هـ/ 23هـ) وحينها وصلت القوات الإسلامية إلى حدود خراسان وكرمان، سنة 22هـ، أي بعد أن أنفذ عمر أهل البصرة والكوفة في أرض فارس لمتابعة الملك الساساني الأخير ومنعه من إثارة وتأليب السكان، ثم أرسل أعيان الطبسين وهما إقليمان إيرانيان لطلب الصلح مع عمر، وتم على ستين ألف درهم، ثم سارع أهالي الطبسين بنقض العهد بعد مقتل عمر بن الخطاب.

وخلال خلافة عثمان، فتح واليه على البصرة عبد الله بن عامر بانتداب من عثمان، إقليم خراسان، وتتالت عليها جيوش المسلمين في عهد عثمان، والملاحظ أن المنطقة كانت تشهد حوادث نقض العهود بشكل متكرر وكانت مستعصية بشكل واضح رغم بقاء القوات العربية فيها مسلحةً بعد كل تثبيت للفتح. إلا أن أول قوات إسلامية وصلت المنطقة كانت قوات عمر بن الخطاب، ثم قوات عثمان والتي تمثلت في جيشي عبد الله بن عامر وسعيد بن العاص، وبهما فتح المسلمون كل أراضي خراسان.

للسعي نحو مهمة الاستقرار الدائم في خراسان جاءت مرحلة معاوية بن أبي سفيان، وبها افتتحت المسألة الخراسانية بنقل أهل المصرين (البصرة والكوفة) أي ما يقارب 50 ألفا منهما وإسكانهم دون النهر، وجرى هذا تحت إشراف واليه زياد بن أبيه، وبهذه السياسة صارت خرسان قاعدة مهمة للدفاع عن حدود الدولة في الشرق، وآل الأمر بهذا إلى فتح حقيقي لبلاد ما وراء النهر، فعبر عبيد الله بن زياد النهر في 45هـ إلى بلاد ما وراء النهر قاصدا بخارى، ويعد أول عربي قطع النهر إلى بخارى، وهو ابن 25 سنة، بجيش قوامه 24 ألفا.

وبعد هذا تتالت القيادات العربية على فتح ترمذ وبخارى وسمرقند، بتعيين معاوية لكل من سعيد بن عثمان ففتح ترمذ، وعين سلم بن زياد لإقرار صلح سمرقند، وتأكد فتح أوسع مساحة من خراسان في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي، تحت إشراف أحد أبرز ضباطه، وهو قتيبة بن مسلم الباهلي، وهو الذي فتح خوارزم، وبلغ حدود الصين.

كانت خراسان كما سبق كثيرة الانتفاض، وكثيرة الثورات، وعمد الحجاج لإذابة الدوافع القومية فيها، إلى حث قتيبة الباهلي على قلب التركيب الاجتماعي، فبني في بلاد فارس أول مسجدين في ولايته، وكان جراء حذف كبار الدهاقين للمسلمين حين خروجهم من المساجد بالحجارة، وهذا ما جعل من سياسة الحجاج أن يفرض شروط صلح أبلغ في التصدي لهذا الوعي الفارسي المشتعل.

حفظ في عهود الصلح بين الباهلي وبين ملاك المدن، أن يساكن العرب المسلمون السكانَ الأصليين من أهل بخارى، وجاء في الشرط أن يعطوا المسلمين نصف الدور والضياع وعلف دواب العرب. وتركز استقرار العرب في سمرقند وبخارى، وفي مرحلة عمر بن عبد العزيز لاحقا، كتب عمر إلى واليه عبد الرحمن بن نعيم الغامدي، الذي تولى أمر خرسان، يأمره بإعادة المسلمين وذراريهم من ما وراء النهر إلى مرو وعندما عرض الوالي ذلك عليهم رفضوا وفضَّفوا البقاء.

إن سياسة المقاسمة حتى في البيوت كان لها أثر في تطويع أهالي المناطق الجديدة إلى الإسلام من جهة، وإلى الثقافة العربية من جهة أخرى، واكتسابهم من جهة ثالثة صحبة العرب وتآلفهم معهم بشكل أو بآخر، وهدفت هذه السياسة على مستوى الدولة إلى إذابة الوعي القومي للفرس بإزالة ذلك الوضع الذي عاشته المناطق الإيرانية لقرون؛ مجتمع فارسي محض، أمام وضع جديد ومجتمع ذي تركيب جديد. وبهذا صار عدد العرب الذين استقروا في خراسان، يبلغ حوالي ربع مليون نسمة.

الإدارة العربية لمالية خراسان والاستعانة بالدهاقين

قامت سياسة عمر بن الخطاب المالية في خراسان على فكرة المفاصلة بين الديوان العربي والديوان الأعجمي وهي السياسة التي أكد على نجاعتها زياد ابن أبيه مع المناطق الجديدة من بعده، وبقيت الدولة الأموية على هذه السياسة إلى حدود 99هـ، أي إلى فترة استلام عمر بن عبد العزيز الخلافة، فقام بتنحية كل دهقان زرادشتي عن الإدارة الجبائية بوصفه مشركا ووضع مدير مسلم محله.

واعتمدت السياسة العربية في الأساس على فكرة وسمها عمر بن هبيرة بـ (عمال العذر)، وهي السياسة التي تقوم على إشراك الدهاقين في الإدارة الجبائية بشكل خاص في المناطق التي فتحها المسلمون العرب، أي جعل فكرة الجباية بيد أهل المنطقة، وفق عقود صلح قامت بينهم وبين القيادة المركزية، وساهم هذا في التخلص من المشكلات التي قد تنشأ مع أهاليها لأسباب جبائية. وفي وصية ابن هبيرة لمسلم بن سعيد حين ولاه خراسان، قال له:

عليك بعمال العذر، قال وما عمال العذر؟ قال مُر أهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهم فإذا اختاروا رجلا فولِّه، فإن كان خيرا كان لك، وإن كان شرا كان لهم دونك وكنت معذورًا

ابن هبيرة

وبناء على نفرة العرب عن العمل الإداري يذكر المؤرخون واقعة بين عمر بن الخطاب وبين النعمان بن مقرن إحين أراد عمر استعماله، فقال “أما جابيًا فلا ولكن غازيا” وبهذا كان استمرار الدهاقين في مجال الجباية يرجع في الأساس إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل الإسلام.

كان المجتمع الخراساني يمتاز بمصادر أموال متعددة، من صناعة وتجارة وزراعة وعمل حرفي، ونتج عن تلك النشاطات وفرة في الأموال النقدية كالذهب والفضة، ولا شك أن المشرف العربي كان سيجد طريقة جباية مختلفة عن طريقة الدهقان الذي كان متميزا بدقة متناهية في الشؤون الضريبية، وهو الأمر الذي سيظهره مقصِّرًا في نظر الدولة.

وقد اتضح ذلك في التحليل الذي قدمه زياد بن أبيه في قوله “كنت إذا استعملت الرجل من العرب كسَر الخراج، وإن غرَّمت عشيرته أوغرت صدورهم” وهذا مبناه على كون العرب لم يكونوا ملاكا لدرجة القدرة على تغطية هذه الأخطاء ماليا، فليسوا جُمَّاع ثروة، بخلاف الدهاقين، فمصدر دخلهم كان يعتمد على العطاء بوصفهم مقاتلين، ما لا يتيح لهم تشكيل ثروة متراكمة لتسديد ما عليهم من ديون في حال أخلوا بواجباتهم، بخلاف الدهاقين فكان زياد يصفهم بأنهم: أبصر بالجباية، مشيرا إلى دقتهم فضلا عن سهولة مطالبتهم إذا بدر منهم تقصير، كما تقره العهود.

وكان من شروط بقاء الدهقان على الإدارة الجبائية، أن يستمر استثمار الأرض كما جاء في عدد من شروط الصلح، فكان العرب يتركون الأراضي بأيادي أصحابها مقابل وظيفة مالية معينة، لينصرفوا من طرفهم إلى أعمال الفتح، وبهذا انضبط موضوع ترتيب الأولويات، وتوزع المراكز في المؤسسات المالية للدولة. وكان مبدأ “نزع ملكية الأرض” مرفوضًا في سياسات الدولة الأموية، لما له من إذكاء للوعي الثوري لدى شعوب المناطق المفتوحة، وكان من أبرز ما سهل استقبال الشعوب لفكرة السلطة الجديدة هو بقاء الأرض تحت تصرف أصحابها، مع تخفيض في نسبة الضريبة، عن النسبة التي كانت تقع عليهم في فترات الحكم السابق، وهذا ما حصل في خراسان، وفي الأندلس كما أوضحته سياسات السمح بن مالك.

كانت الأموال المجبية من خراسان من طرف الدهاقين نحو خزينة الدولة، منصرفة بشكل أساسي إلى شؤون الحروب وتبعاتها من أعطيات الجيوش ومصارف جند وتموينات، كما كان شق واسع منها منصرفا إلى تطوير البنية التحتية لهذه المناطق، ليرى شعوبها انعكاس ما يجبيه العرب منهم على أراضيهم، فعلى سبيل المثال قام شق واسع من فضل جباية خراسان على إعادة تأهيل العمران الفارسي من طرف الحكومة الأموية، فأعاد الأمويون بناء مدينة بلخ، على قدر خراجها تلك السنة.

اترك تعليقاً